Cleveland-Torso-Morde

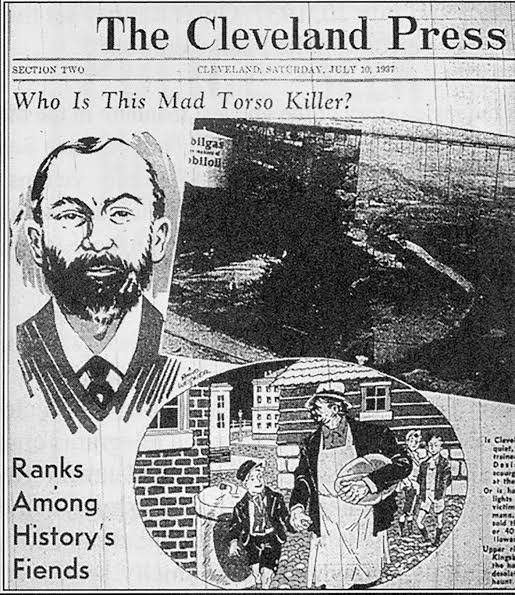

Dioe Cleveland-Torso-Morde, bis heute ungeZwischen 1934 und 1938 hielt eine Serie grausamer und bizarr inszenierter Morde die Stadt Cleveland, Ohio, in einem Zustand aus Angst, Entsetzen und Fassungslosigkeit. Ein unbekannter Täter, bald als der Cleveland-Torso-Mörder oder Schlächter von Kingsbury Run bekannt, ermordete mindestens ein Dutzend Menschen – viele davon aus den ärmsten Schichten der Gesellschaft – und zerstückelte ihre Leichen mit chirurgischer Präzision. Die meisten Opfer wurden enthauptet, verstümmelt und an öffentlichen Orten abgelegt. Trotz der Beteiligung hochrangiger Ermittler wie Sicherheitsdirektor Eliot Ness, intensiver Fahndungsmaßnahmen und eines spektakulären Verdächtigen blieb die Identität des Mörders bis heute ungeklärt. Der folgende Artikel zeichnet die Geschehnisse dieser Mordserie chronologisch nach, beschreibt die Opfer, beleuchtet die Ermittlungen und geht den Theorien über den Täter nach – ein düsteres Kapitel amerikanischer Kriminalgeschichte, das bis heute Rätsel aufgibt.

Inhalt

Die Cleveland-Torso-Morde (Kingsbury-Run-Morde)

Hintergrund

Zwischen 1935 und 1938 ereignete sich in Cleveland, Ohio, eine Serie von außergewöhnlich grausamen Morden. Ein unbekannter Serienmörder tötete mindestens ein Dutzend Menschen auf brutale Weise und verstümmelte ihre Leichen. Die meisten Opfer gehörten zu den Randgruppen der Gesellschaft – häufig Obdachlose oder Gelegenheitsarbeiter, die in den Elendsvierteln der Stadt, insbesondere im sogenannten Kingsbury Run, lebten. Sämtliche Opfer wurden enthauptet und meist in mehrere Teile zerlegt aufgefunden, so dass der Täter in der Presse bald den Beinamen „Cleveland-Torso-Mörder“ beziehungsweise „Der Schlachter von Kingsbury Run“ erhielt. Die Mordserie versetzte die Bevölkerung in Angst und übte großen Druck auf die Behörden aus, den Verantwortlichen zu fassen. Der städtische Sicherheitsdirektor Eliot Ness – bekannt als ehemaliger Prohibitionsagent, der Al Capone hinter Gitter gebracht hatte – übernahm persönlich die Leitung der Ermittlungen. Trotz intensiver polizeilicher Bemühungen konnte der „Torso-Killer“ jedoch nie eindeutig identifiziert werden. Die Umstände der Taten sowie die wenigen Spuren führten lediglich zu Indizien und Verdachtsmomenten, aus denen verschiedene Theorien über Identität und Motive des Mörders entstanden.

Chronologie der Mordserie

Erste Funde (1934–1935)

Bereits im Jahr 1934 könnte der unbekannte Täter sein erstes Opfer gefordert haben: Am 5. September 1934 wurde am Ufer des Eriesees östlich von Cleveland (nahe der Ortschaft Bratenahl) die untere Hälfte des Rumpfes einer unbekannten Frau angeschwemmt. Die Oberschenkel waren noch am Torso befestigt, jedoch an den Knien abgetrennt; Kopf und Unterleib fehlten. Dieses Opfer, das nie identifiziert wurde, ging als „Lady of the Lake“ (Dame vom See) in die lokale Kriminalgeschichte ein. Zunächst brachte man diesen Fund nicht mit den späteren Morden in Verbindung, doch Ermittler vermuteten später, dass der Torso-Mörder möglicherweise bereits 1934 mit dieser Tat begonnen hatte.

Am 23. September 1935 entdeckte man im Kingsbury Run – einem verarmten Taleinschnitt im Osten Clevelands – zwei männliche Leichen. Sie lagen in einer Schlucht nahe der East 49th Street (am Fuße des sogenannten Jackass Hill). Beide Körper waren enthauptet und nackt, wobei einer von ihnen, der des 29-jährigen Edward Andrassy, bald per Fingerabdruck identifiziert werden konnte. Andrassys Kopf war in unmittelbarer Nähe seines verstümmelten Körpers vergraben; seine Leiche war entmannt (kastriert) und trug nur noch Socken. Die Autopsie ergab, dass er etwa zwei bis drei Tage vor dem Fund getötet worden war – Todesursache war die Enthauptung, die mit starkem Blutverlust und Schock einherging. An seinen Handgelenken fand der Gerichtsmediziner Striemen, die auf Fesselung hindeuteten. Das zweite Opfer, ein unbekannter Mann („John Doe I“), wies ebenfalls eine saubere Enthauptung auf. Seine Leiche schien nach dem Tod mit einer öligen Substanz übergossen und angezündet worden zu sein – die Haut war dadurch rötlich verfärbt und lederartig verhärtet, und die Körperhaare waren versengt oder entfernt. Beide Morde blieben zunächst ungeklärt, markierten jedoch den Auftakt einer schockierenden Mordserie.

Ausweitung der Mordserie 1936

Am 26. Januar 1936 fand man in der Innenstadt von Cleveland (nahe der Adresse East 20th Street 2315–2325) den zerstückelten Körper der 44-jährigen Florence Polillo. Die Leichenteile der Frau waren in Packpapier eingewickelt und in zwei Körben verstaut; ihr Kopf fehlte und wurde trotz intensiver Suche nie gefunden. Laut Obduktionsbericht war Polillos Kehle durchtrennt worden, was vermutlich die Todesursache war. Aufgrund des fehlenden Kopfes konnte der Gerichtsmediziner ihren Tod offiziell nicht eindeutig als Mord klassifizieren, doch es war offensichtlich, dass hier ein Verbrechen vorlag. Polillo, die als Kellnerin und Gelegenheitsprostituierte bekannt war, wurde anhand ihrer Fingerabdrücke identifiziert – sie war nach Andrassy das zweite namentlich bekannte Opfer des Serienkillers.

Im Sommer 1936 häuften sich weitere grausige Entdeckungen: Am 5. Juni 1936 tauchte in der Nähe von Eisenbahngleisen im Kingsbury-Run-Gebiet der Torso eines unbekannten Mannes auf. Der Körper war nackt und sauber vom Kopf getrennt; der fehlende Kopf wurde wenig später einige hundert Meter entfernt neben den Gleisen einer Straßenbahnlinie gefunden. Dieses Opfer, dessen Haut mit diversen Tätowierungen verziert war, blieb unidentifiziert und ging als „Der tätowierte Mann“ (John Doe II) in die Kriminalakten ein. Die forensischen Befunde deuteten darauf hin, dass die Enthauptung vermutlich bei lebendigem Leib erfolgt war und der Körper anschließend vollständig ausgeblutet wurde – ein Hinweis darauf, dass der Täter mit großer fachlicher Sicherheit vorging. Zeugen berichteten, am Abend vor dem Fund einen dunklen Luxuswagen in der Gegend gesehen zu haben, was Spekulationen über ein mögliches Fahrzeug des Mörders auslöste.

Wenige Wochen später, am 22. Juli 1936, fand man das nächste Opfer: In einem Waldstück im Vorort Brooklyn, westlich von Cleveland, stieß die Polizei nahe einem Obdachlosencamp auf stark verweste menschliche Überreste. Es handelte sich um die enthauptete Leiche eines unbekannten weißen Mannes (John Doe III). In diesem Fall gelang es den Beamten, in der Nähe auch den Schädel des Opfers sicherzustellen, da die Überreste offenbar schon seit Wochen dort lagen. Neben dem Toten wurden billige, blutbefleckte Kleidungsstücke gefunden. Im Erdreich unter dem Körper entdeckte der Pathologe größere Mengen geronnenen Blutes – ein Anzeichen dafür, dass der Mord an Ort und Stelle geschehen war. Bemerkenswert war, dass der Täter hier zum ersten Mal das sichere Stammgebiet Kingsbury Run verließ und auf der westlichen Stadtseite tötete. Aufgrund des hohen Verwesungsgrads war eine Identifizierung von John Doe III nicht möglich; man vermutete jedoch, dass es sich um einen mittellosen Wanderarbeiter handelte, der auf den Güterzügen durchs Land reiste.

Bereits im September 1936 entdeckte ein weiterer Zeuge – ein vorbeiziehender Eisenbahn-Tramp – unweit der bisherigen Fundorte einen grausigen Anblick: In einem stehenden Tümpel nahe der East 37th Street, am Rand von Kingsbury Run, trieben zwei Hälften eines männlichen Rumpfes sowie ein abgetrennter Unterschenkel. Dieser unbekannte Mann ging als John Doe IV in die Chronik ein. Bei der Bergung und Untersuchung stellte der Gerichtsmediziner fest, dass der Körper präzise zwischen bestimmten Hals- und Lendenwirbeln zertrennt worden war. Die Polizei durchkämmte die Umgebung und fand am Ufer des Wasserlochs weitere Spuren: einen schmutzigen Filzhut mit Blutflecken sowie ein blutdurchtränktes blaues Arbeitshemd, das in Zeitungspapier gewickelt war. Kopf und restliche Gliedmaßen dieses Opfers blieben verschwunden. Auffällig war, dass der Täter in diesem Fall auch innere Organe entnommen hatte – die Nieren, der Magen sowie die Genitalien fehlten. Der Pathologe vermutete, dass die Enthauptung die Todesursache war. Eine Identität von John Doe IV konnte ebenfalls nicht festgestellt werden.

Weitere Opfer 1937

Am 23. Februar 1937 wurde der obere Teil eines weiblichen Torsos am Ufer des Eriesees angespült. In der Nähe des Euclid Beach (East 156th Street) entdeckte ein Passant den Oberkörper einer unbekannten Frau; Kopf, Arme und Beine fehlten. Drei Monate später, im Mai 1937, wurde auch die untere Hälfte dieses Rumpfes einige Kilometer weiter westlich an der Uferböschung (in Höhe der East 30th Street) gefunden. Gerichtsmediziner stellten fest, dass die Abtrennung der Extremitäten an den Schultergelenken erfolgt war und auch der Halswirbel säuberlich durchtrennt wurde. Am Gewebe fanden sich mehrere leichte Schnittspuren, die auf ein Zögern des Täters bei der Zerteilung hindeuteten. In den Lungenhöhlen des Opfers fanden sich zudem Wasser und Kies, vermutlich aufgenommen während der Zeit im See. Die unbekannte Tote wurde als Jane Doe I geführt. Interessanterweise wurde an diesem wie auch am 1934 gefundenen Torso eine chemische Substanz (vermutlich Kalk) auf der Haut festgestellt. Offenbar hatte der Täter versucht, die Verwesung durch Chemikalien zu beschleunigen – tatsächlich führte das verwendete Mittel jedoch eher zu einer Konservierung der Leichenteile, was den Ermittlern wichtige Hinweise lieferte.

Anfang Juni 1937 machten städtische Arbeiter einen weiteren grausigen Fund: Unterhalb der Lorain-Carnegie-Brücke, im Tal des Cuyahoga-Flusses, entdeckten sie am 6. Juni 1937 in einem verrotteten Leinensack Teile des Skeletts einer Frau. Der Körper war enthauptet und es fehlte eine Rippe (Jane Doe II). Im Sack lag zudem eine alte Zeitung vom Juni 1936, was darauf hindeutete, dass das Opfer bereits etwa ein Jahr tot war. Aufgrund einiger Indizien – unter anderem passte ein gefundenes Gebiss zu den Zahnaufzeichnungen einer Vermissten – vermuteten die Ermittler, dass es sich bei der Toten um Rose Wallace handeln könnte. Die ca. 40-jährige Afroamerikanerin war am 21. August 1936 als vermisst gemeldet worden. Wallaces Angehörige identifizierten zwar Schmuckstücke, die man bei der Leiche fand, letztlich konnte die Zuordnung aber nicht zweifelsfrei bestätigt werden. Somit blieb auch dieses achte Opfer offiziell unbekannt.

Nur einen Monat später wurde erneut ein männlicher Torso entdeckt: Am 6. Juli 1937 trieb im Cuyahoga-Fluss, in den sogenannten Cleveland Flats unterhalb von Kingsbury Run, ein Bündel aus grobem Sackleinwand. Darin befand sich der in zwei Teile zersägte Oberkörper eines Mannes sowie zwei abgetrennte Oberschenkel (John Doe V). Kopf und innere Organe dieses Opfers fehlten – der Täter hatte insbesondere das Herz und Teile der Eingeweide entfernt. Die Überreste konnten keinem Namen zugeordnet werden.

Die letzten Fälle 1938

Im Jahr 1938 kam es zu den letzten bekannten Morden dieser Serie. Am 8. April 1938 entdeckte ein Spaziergänger im Cuyahoga-Fluss einen abgetrennten weiblichen Unterschenkel. In den folgenden Wochen wurden in Flussnähe weitere Teile dieses Körpers gefunden: Am 2. Mai 1938 zog die Feuerwehr zwei in Leinensäcke eingenähte Pakete aus dem Wasser. Darin befanden sich der nackte, in zwei Hälften zerlegte Rumpf einer Frau sowie ihre Oberschenkel und Füße (Jane Doe III); ihr Kopf und die Arme fehlten dagegen. Die Untersuchungen ergaben, dass die Frau offenbar vor ihrem Tod Morphium im Körper gehabt hatte – es wurden Spuren des Betäubungsmittels in ihrem Gewebe nachgewiesen. Ob die unbekannte Jane Doe III vom Täter gezielt betäubt worden war oder selbst Drogen konsumiert hatte, ließ sich nicht klären.

Am 16. August 1938 wurde schließlich eine doppelte Mordentdeckung gemacht: Zuerst fanden städtische Arbeiter auf einer Müllkippe am Ufer des Eriesees (nahe der East 9th Street) die verstümmelten Überreste einer Frau. Der Körper war in Lumpen, Papier und Pappe gehüllt. Trotz der Enthauptung lagen Kopf und Hände neben dem Torso, was es den Ermittlern ermöglichte, Fingerabdrücke des Opfers zu nehmen (eine Identifizierung gelang jedoch nicht; die Frau wird als Jane Doe IV geführt).

Kurz darauf stieß die Polizei in unmittelbarer Nähe – am Rand des Lake Shore Drive, unweit des Rathauses – auf einen weiteren Leichnam. Es handelte sich um einen unbekannten Mann (John Doe VI), dessen Körper ebenfalls enthauptet und in Stücke zerlegt war. Dieser Fundort, praktisch in Sichtweite von Eliot Ness’ Büro, wurde als bewusste Provokation des Täters interpretiert. Bei beiden Leichen vom August 1938 stellte der Gerichtsmediziner abermals äußerst präzise Schnitte an den Halswirbeln fest. Obwohl nun insgesamt zwölf Opfer dem „Torso-Killer“ zugeschrieben wurden, gelang es nicht, den Täter während der aktiven Phase zu fassen. Nach August 1938 riss die Mordserie abrupt ab – es gab keine weiteren Leichenfunde mehr.

Ermittlungen und Verdächtige

Die Cleveland Police richtete zur Aufklärung der Mordserie eine Sonderkommission ein, an der neben Kriminalbeamten auch der Gerichtsmediziner Dr. Samuel Gerber beteiligt war. Schon früh vermuteten die Ermittler aufgrund der chirurgisch präzisen Verstümmelungen, dass der Täter über medizinische Kenntnisse oder Erfahrungen als Schlachter verfügen musste. Polizeileutnant Peter Merylo und andere Detektive arbeiteten unermüdlich an dem Fall und gingen hunderten von Hinweisen nach. Merylo durchkämmte verkleidet als Landstreicher die Obdachlosenmilieus und reiste sogar per Güterzug durch mehrere Bundesstaaten, um möglichen Zusammenhängen mit ähnlich gelagerten Fällen nachzuspüren. Tatsächlich gab es in den 1920er- und frühen 1930er-Jahren einige ungeklärte Funde von zerstückelten Leichen in Pennsylvania (die sogenannten „Murder Swamp Killings“ nahe Pittsburgh), die Merylo für mit der Cleveland-Serie verbunden hielt – stichhaltige Beweise dafür ließen sich jedoch nicht erbringen. Auch die Presse spekulierte über Verbindungen zu anderen Gewaltverbrechen; so wurde etwa später ein Zusammenhang mit dem berüchtigten „Black Dahlia“-Mord in Los Angeles (1947) diskutiert, der jedoch als äußerst unwahrscheinlich gilt.

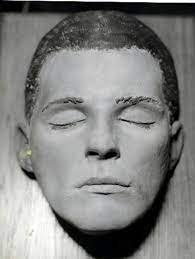

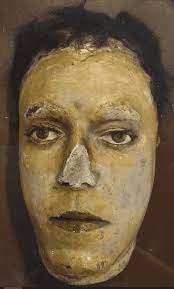

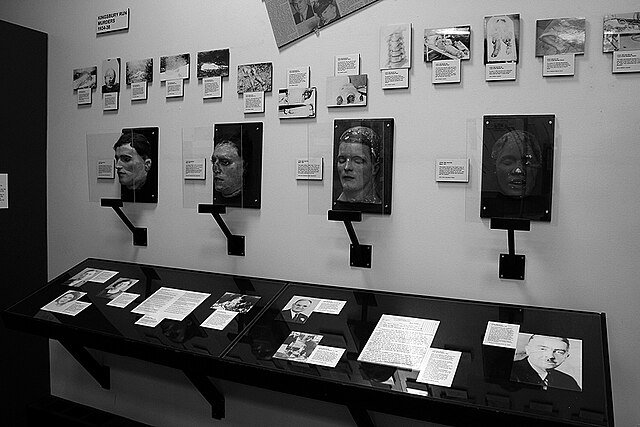

Im Verlauf der Ermittlungen versuchten die Behörden zudem, die unbekannten Opfer zu identifizieren, um darüber Hinweise auf den Täter zu erlangen. So wurden unter anderem Gips-Totenmasken der enthaupteten Opfer angefertigt und der Öffentlichkeit präsentiert. Insbesondere den Kopf des „tätowierten Mannes“ stellte man – zusammen mit Zeichnungen seiner Tattoos – auf der Great Lakes Exposition 1936 aus, in der Hoffnung, jemand würde den Mann erkennen. Eliot Ness ließ darüber hinaus verstärkt Razzien in den Elendsvierteln durchführen: Hunderte Bewohner der Hoovervilles (Shantytowns) in Kingsbury Run wurden kontrolliert, erkennungsdienstlich erfasst und aus der Gegend vertrieben, um potenzielle Opfer zu schützen und dem Mörder sein Jagdrevier zu nehmen.

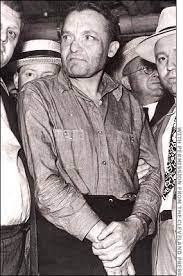

Dennoch blieb die Identität des Killers lange Zeit ein Rätsel. Erst 1939 schien ein Durchbruch greifbar: Am 24. Juli 1939 wurde der 52-jährige Frank Dolezal als Verdächtiger verhaftet. Dolezal kannte mehrere Opfer persönlich – er hatte eine Zeit lang mit Florence Polillo zusammengelebt und verkehrte auch in denselben Bars wie Edward Andrassy und Rose Wallace. Unter intensiver Vernehmung gestand Dolezal zunächst den Mord an Polillo und behauptete später sogar, sämtliche Torso-Morde begangen zu haben. Doch das Geständnis war lückenhaft und wich in vielen Details von den bekannten Fakten ab, was Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit aufkommen ließ. Noch bevor der Fall vor Gericht gebracht werden konnte, wurde Frank Dolezal am 24. August 1939 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Offiziell hatte er sich erhängt, jedoch stellten Untersuchungen fest, dass Dolezal mehrere gebrochene Rippen und andere Verletzungen erlitt – mutmaßlich durch Polizeigewalt während der Verhöre. Damit war der vermeintliche Täter zwar aus dem Verkehr gezogen, doch viele glaubten nicht, dass Dolezal tatsächlich der gesuchte „Torso-Killer“ war. Die Mordserie galt weiterhin als ungeklärt.

Ein anderer, bis heute als wahrscheinlicher geltender Hauptverdächtiger war Dr. Francis E. Sweeney. Dieser örtliche Arzt und Kriegsveteran hatte im Ersten Weltkrieg als Chirurg an der Front gedient und dort zahlreiche Amputationen durchgeführt. Sweeney soll nach dem Krieg unter posttraumatischen Problemen und Alkoholismus gelitten haben. Aufgrund seines beruflichen Hintergrunds fiel er ins Profil eines möglichen Täters mit medizinischem Wissen. Eliot Ness geriet 1938 auf Sweeneys Spur und ließ ihn inoffiziell verhören. Man hielt den Arzt Berichten zufolge mehrere Tage lang isoliert in einem Hotel, bis er nüchtern war, und unterzog ihn dann zwei Polygraph- (Lügendetektor-)Tests. Sweeney fiel bei beiden Tests durch – der beteiligte Polygraph-Experte teilte Ness anschließend mit, er halte Sweeney für den gesuchten Mörder. Ness sah sich dennoch außerstande, Sweeney festzunehmen: Es gab keine handfesten Beweise, und zudem war Dr. Sweeney ein Cousin des einflussreichen Kongressabgeordneten Martin L. Sweeney, der als politischer Gegner Ness’ galt und die Ermittlungen kritisch beäugte. Kurz nach dem Verhör ließ sich Francis Sweeney freiwillig in eine Nervenklinik einweisen.

Bemerkenswerterweise hörten die Mordfälle genau zu dieser Zeit auf. Obwohl nie offiziell angeklagt, blieb Dr. Sweeney bis zu seinem Tod 1964 in psychiatrischer Obhut. Aus der Anstalt heraus schrieb er über Jahre hinweg angeblich höhnische Postkarten an Eliot Ness, in denen er diesen verhöhnte – diese verstörenden Briefe endeten erst, als Sweeney starb. Viele in Ness’ Team und spätere Kriminalhistoriker hielten Sweeney für den „Schlächter von Kingsbury Run“, doch ein endgültiger Beweis konnte nie erbracht werden.

Abgesehen von Dolezal und Sweeney wurden kaum weitere nennenswerte Verdächtige ausfindig gemacht. Ein Mann namens Willie Johnson beging zwar 1942 in Cleveland einen ähnlich gelagerten Mord (er wurde verhaftet, als er versuchte, die zerstückelte Leiche einer Frau in einem Koffer zu entsorgen), doch dieser Fall erwies sich als isolierte Nachahmungstat ohne Verbindung zur Kingsbury-Run-Serie. Somit blieb der wahre Cleveland-Torso-Mörder offiziell unentlarvt.

Die Rolle von Eliot Ness

Infolge der öffentlichen Empörung und der Brisanz des Falles übernahm Eliot Ness als Sicherheitsdirektor persönlich viele Aspekte der Ermittlungen. Ness, der seit 1935 in Cleveland für die Polizeibehörde verantwortlich war, machte den Torso-Mörder zur Chefsache. Er setzte modernere Methoden ein, etwa die polygrafische Befragung von Verdächtigen, und forcierte die enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Gerichtsmedizin. Unter seiner Ägide wurden auch zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen: So verstärkte Ness die Polizeipräsenz in den gefährdeten Vierteln und ließ abends verstärkt Streifen in den Slums patrouillieren.

Der folgenschwerste Entschluss Ness’ war jedoch die großangelegte Räumung des Obdachlosenlagers im Kingsbury Run. Am 18. August 1938 – kurz nach dem Fund der beiden letzten Opfer – orchestrierte Ness einen nächtlichen Einsatz, bei dem Polizisten und Feuerwehrmänner die provisorischen Hütten der Ansiedlung umstellten. Etwa 300 Bewohner wurden aus dem Lager geholt, erkennungsdienstlich erfasst und der Gegend verwiesen. Anschließend ließen Ness’ Leute rund 100 der hölzernen und Papp-Behausungen niederbrennen. Diese drastische Aktion sollte dem Killer seinen Unterschlupf nehmen und zugleich potenzielle Opfer aus der Gefahrenzone bringen. Außerdem hoffte Ness, durch die Registrierung aller Angetroffenen möglicherweise den Täter oder wichtige Zeugen zu erfassen. Die brachiale Methode zeigte insofern Wirkung, als nach der Räumung tatsächlich keine neuen Mordfälle mehr geschahen. Gleichzeitig fühlte sich der Täter dadurch offenbar herausgefordert – die Tatsache, dass er seine letzten Opfer ausgerechnet in Sichtweite von Ness’ Büro platzierte, wurde als Trotzreaktion gedeutet.

Ness’ Vorgehen wurde in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Einerseits beendete er damit das gefährliche Elendscamp, das vielen als Schandfleck der Stadt galt; andererseits traf die Maßnahme vor allem unschuldige Arme und brachte keinen direkten Fahndungserfolg. Der Torso-Mörder selbst wurde durch die Brandaktion nicht gefasst. Das Versäumnis, den Fall zu lösen, nagte an Ness’ Ruf als gefeierter Verbrechensbekämpfer. 1942 verließ Eliot Ness seinen Posten als Sicherheitsdirektor; es heißt, die Frustration über die ungelösten Kingsbury-Run-Morde habe zu seinem Rücktritt beigetragen. Ness versuchte sich später noch in der Politik, doch seine Karriere erholte sich nicht mehr vollständig vom Makel dieses nie aufgeklärten Verbrechens.

Gesellschaftliche und kriminalistische Auswirkungen

Die Kingsbury-Run-Morde hinterließen einen bleibenden Eindruck auf Cleveland und die amerikanische Öffentlichkeit. In den 1930er-Jahren schürte bereits der Gedanke an einen ungreifbaren Serienmörder schiere Angst – insbesondere unter den sozial Schwächsten. Das Gefühl der Verwundbarkeit führte dazu, dass Hilfsorganisationen und Kirchen verstärkt versuchten, Obdachlose von der Straße zu holen. Allerdings nahmen auch Vorurteile gegenüber Randständigen zu, da manche Bürger pauschal in ihnen mögliche Täter sahen. Insgesamt sensibilisierte der Fall die Öffentlichkeit für das Thema Gewalt gegen Obdachlose und führte zu Diskussionen über eine bessere soziale Fürsorge, um diese Menschen nicht schutzlos zu lassen.

Für die Strafverfolgung markierte der Fall einen Wendepunkt im Umgang mit Serienverbrechen. Er zeigte, wie schwierig die Aufklärung wird, wenn Täter und Opfer einander scheinbar zufällig begegnen und es kein klares Motiv oder Beziehung zwischen ihnen gibt. Die Ermittlungsbehörden mussten einsehen, dass herkömmliche Fahndungsmethoden oft nicht ausreichen, und begannen in den Folgejahrzehnten, wissenschaftlichere Ansätze zu verfolgen. Der Torso-Mörder trug indirekt dazu bei, dass Forensik und Kriminalpsychologie an Bedeutung gewannen. Eliot Ness regte beispielsweise die Einrichtung einer speziellen Untersuchungseinheit für Serienmorde an – eine Idee, die als früher Vorläufer moderner kriminalpsychologischer Profiler gelten kann.

Das Viertel Kingsbury Run selbst verschwand nach dem Ende der Mordserie allmählich von der Landkarte. In den 1940er- und 1950er-Jahren wurden die ehemals besetzten Flächen geräumt und im Rahmen von Stadterneuerungsprojekten neu bebaut. So entstand unter anderem die Wohnsiedlung „Garden Valley“ auf dem Areal, wo einst das Hobo-Camp gestanden hatte – ein symbolischer Schlussstrich unter die blutigen Ereignisse.

Nicht zuletzt lebt das Andenken an den unaufgeklärten Fall in der Popkultur und der lokalen Folklore weiter. Zahlreiche Bücher und Artikel analysierten das Geschehen; Museen zeigen Exponate wie die Gipsabdrücke der Opferköpfe, und bis heute lösen mögliche neue Hinweise oder vermeintliche Geständnisse großes Medieninteresse aus. In den letzten Jahren wurden sogar einige Opfer exhumiert, um mittels DNA-Technologie und Ahnenforschung ihre Identität vielleicht doch noch zu klären. Obwohl bislang keiner dieser Ansätze das Rätsel lösen konnte, gelten die Cleveland-Torso-Morde nach wie vor als eines der berüchtigtsten und faszinierendsten ungelösten Verbrechen der Kriminalgeschichte.