Der Freeway Phantom – Die unaufgeklärten Serienmorde von 1971/72 in Washington, D.C.

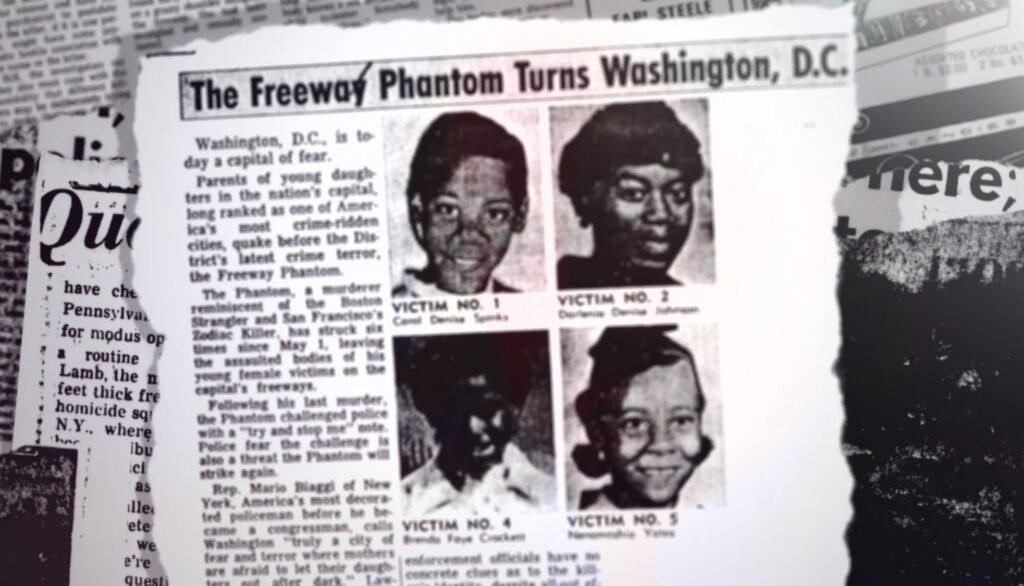

Freeway Phantom, düstere Verganganheit, erfahre alles über das D.C. Phantom aus den 70igern. Im Frühjahr 1971 beginnt in Washington, D.C. ein Albtraum, der die Stadt für immer verändern wird. Innerhalb von anderthalb Jahren verschwinden sechs junge Mädchen spurlos von den Straßen der US-Hauptstadt. Wenige Tage später werden ihre Leichen an Autobahnrändern und Ausfahrten gefunden. Die Opfer sind afroamerikanische Mädchen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren – alle jung, unschuldig und mit dem ganzen Leben vor sich. Ihr Mörder, den die Presse bald den „Freeway Phantom“ nennt, bleibt unerkannt. Diese Mordserie – die erste bekannte dieser Art in Washington – versetzt die Bevölkerung in Angst und wirft bis heute viele Fragen auf. Was geschah mit den sechs Mädchen? Welche Spuren und Hinweise gab es? Warum konnte der Täter nie gefasst werden? In erzählerischer Form zeichnet dieser Artikel die Chronologie der Verbrechen nach, stellt die Opfer respektvoll vor, beleuchtet die Ermittlungsarbeit mit all ihren Fehlern und Rückschlägen und erörtert Theorien über Täterprofil und Verdächtige. Zudem wird der gesellschaftliche Hintergrund im Washington der frühen 1970er-Jahre betrachtet, die Folgen für die Familien und die afroamerikanische Gemeinschaft geschildert und der aktuelle Stand des ungelösten Falls zusammengefasst.

Inhaltsübersicht

Chronologie der Verbrechen

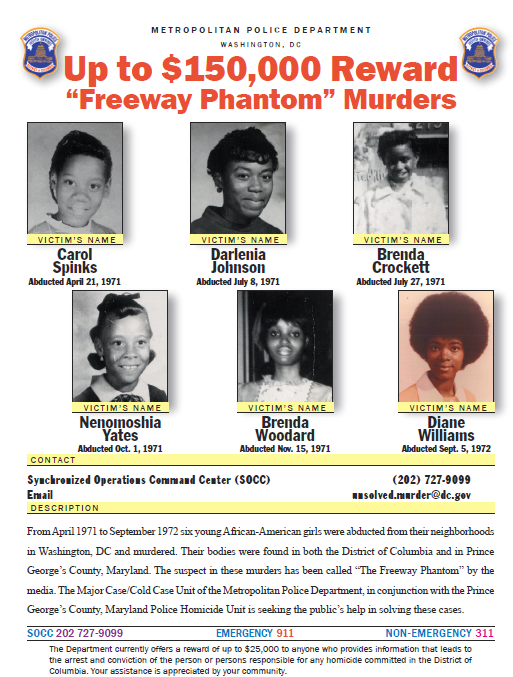

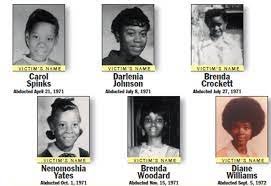

Am Sonntag, dem 25. April 1971, verschwindet die 13-jährige Carol Denise Spinks aus Southeast D.C. Sie war nur auf dem Weg zu einem nahegelegenen 7-Eleven-Laden, keine 800 Meter von ihrem Zuhause entfernt, um Lebensmittel für ihre ältere Schwester einzukaufen. Als Carol nicht zurückkehrt, alarmiert ihre beunruhigte Familie sofort die Polizei. Doch die Beamten reagieren zunächst routiniert und abweisend – ein junges Mädchen aus einer ärmeren Gegend, wahrscheinlich ein Ausreißer, wird vermutet. Carols Mutter Allenteen und ihre Geschwister wissen jedoch, dass Carol nie einfach weglaufen würde. Sofort organisieren sie zusammen mit Nachbarn eigene Suchaktionen in der Umgebung. Sechs bange Tage lang fehlt von Carol jedes Lebenszeichen. Dann, am 1. Mai 1971, macht ein Straßenarbeiter eine grauenvolle Entdeckung: Carols Leiche liegt im Gras neben der Nordspur der Interstate 295, unweit des St. Elizabeths-Krankenhauses im Südosten der Stadt. Die 13-Jährige wurde sexuell missbraucht und erwürgt. Auffällig ist, dass Carol noch vollständig bekleidet ist – bis auf ihre Schuhe, die fehlen. Außerdem stellen Gerichtsmediziner fest, dass Carols Magen noch nicht verdautes Essen enthält. Das bedeutet, sie wurde vermutlich mehrere Tage gefangen gehalten und am Leben gelassen, bevor der Täter sie tötete. Für Carols Familie ist dieser Befund entsetzlich, müssen sie sich doch vorstellen, was das Mädchen in den sechs Tagen ihres Verschwindens durchlitten hat. Für die Polizei hingegen sind es wichtige Hinweise: Der Mörder hat sein Opfer offenbar versorgt und vielleicht sogar gefüttert. Carol Spinks ist das erste bekannte Opfer des Freeway Phantoms – doch noch ahnt niemand, dass ein Serienmörder am Werk ist.

Zwei Monate später, am 8. Juli 1971, ereignet sich ein sehr ähnlicher Fall. Darlenia Denise Johnson, 16 Jahre alt und aus derselben Nachbarschaft wie Carol, macht sich am Morgen auf den Weg zu ihrem Sommerjob in einem Freizeitzentrum. Doch auch Darlenia kommt nie dort an. Ihre Mutter meldet sie als vermisst. In den folgenden Tagen erhält die Familie merkwürdige Telefonanrufe: Wenn Darlenias Mutter den Hörer abnimmt, meldet sich niemand – nur ein unheimliches Atmen ist zu hören. Die Familie fühlt sich terrorisiert. Nach etwa zwei Wochen klingelt das Telefon erneut und diesmal spricht der Anrufer: Eine tiefe Männerstimme sagt kalt: „Ich habe deine Tochter umgebracht.“ Dann legt der Unbekannte sofort auf. Wenige Tage danach, am 19. Juli 1971, wird unweit der Fundstelle von Carol Spinks’ Leichnam eine zweite verweste Mädchenleiche entdeckt. Die Polizei bestätigt, was Darlenias Mutter bereits wusste: Es ist die vermisste Darlenia Johnson. Die Juli-Hitze hat Darlenias Körper stark zersetzt, sodass die Gerichtsmedizin keine eindeutige Aussage mehr über eine sexuelle Gewalt machen kann. Hinweise auf Erdrosseln werden jedoch gefunden. Genau wie Carol ist Darlenia vollständig bekleidet, aber ohne Schuhe. Die Nähe zum ersten Tatort – nur gut fünf Meter entfernt von der Stelle, wo Carol lag – lässt keinen Zweifel: Hier treibt derselbe Täter sein Unwesen. Die Polizei vermutet nun offiziell einen Zusammenhang und hat es mit einem möglichen Serientäter zu tun.

Die Gemeinde im Südosten Washingtons ist entsetzt. Zwei Mädchen aus derselben Gegend sind brutal ermordet worden. Carols Familie, die Spinks, hatte nach Darlenias Verschwinden gehofft, die Polizei würde nun mit Hochdruck nach dem Mörder suchen. Tatsächlich berichtet Carols ältere Schwester Evander später, die Familie habe geglaubt, „jetzt werden sie bestimmt den Killer finden“ – doch dem ist nicht so. Noch bevor die Ermittler greifbare Fortschritte machen können, schlägt der Täter erneut zu.

Nur acht Tage nach dem Auffinden von Darlenia Johnson, am 27. Juli 1971, verschwindet Brenda Faye Crockett, ein 10-jähriges Mädchen aus Northwest D.C. Brenda wohnt in einem anderen Viertel der Stadt, weit entfernt von den ersten beiden Opfern. An jenem Sommerabend schickt ihre Mutter sie gegen 20 Uhr rasch zum Laden an der Ecke, nur wenige Häuserblocks entfernt. Als Brenda nach Einbruch der Dunkelheit immer noch nicht zurück ist, begibt sich die beunruhigte Mutter selbst nach draußen, um ihre Tochter zu suchen. Zuhause bleiben Brendas siebenjährige Schwester Bertha und der Stiefvater. Etwa gegen 21:20 Uhr klingelt plötzlich das Telefon im Haus der Crocketts. Die kleine Bertha geht ran – und zu ihrem Erstaunen ist tatsächlich Brenda in der Leitung. Mit verängstigter Stimme sagt Brenda, ein weißer Mann habe sie in sein Auto mitgenommen und halte sie fest. „Er wird mich in einem Taxi nach Hause schicken“, flüstert Brenda ins Telefon. Bevor Bertha etwas erwidern kann, ist das Gespräch beendet. Nur wenige Minuten später klingelt das Telefon erneut. Diesmal nimmt der Stiefvater ab. Wieder ist Brenda dran, weinend und offensichtlich verwirrt. Sie sagt leise: „Ich bin in einem Haus von einem weißen Mann in Virginia.“ Ihr Stiefvater versucht verzweifelt herauszufinden, wo sie genau ist, doch Brenda – oder derjenige, der sie sprechen lässt – beendet auch dieses Gespräch abrupt. Als Brendas Mutter nach Hause zurückkehrt und von den mysteriösen Anrufen erfährt, alarmiert sie sofort die Polizei. Man durchsucht Brendas Umgebung und befragt Nachbarn, jedoch ohne Erfolg. Am nächsten Morgen, dem 28. Juli 1971, entdeckt ein Autofahrer die Leiche von Brenda Crockett am Rand des Highway 50 nahe der Ausfahrt zum Baltimore-Washington Parkway in Maryland. Brenda wurde vergewaltigt und erwürgt. Ihre Schuhe fehlen ebenfalls. Die rätselhaften Telefonanrufe vom Vorabend geben den Ermittlern nun viel Stoff zum Nachdenken: Brenda behauptete, ein weißer Entführer halte sie in Virginia fest und werde sie mit dem Taxi heimschicken. Doch der Fundort ihrer Leiche liegt in Maryland, und die bisherigen Hinweise deuten eher auf einen afroamerikanischen Täter hin. Die Polizei vermutet daher, der Mörder habe Brenda die Aussagen diktiert, um die Ermittlungen absichtlich in die falsche Richtung zu lenken. Er wollte die Polizei glauben machen, das Kind sei von einem Weißen entführt worden und befinde sich in einem anderen Bundesstaat – alles, um kostbare Zeit zu gewinnen und selbst unerkannt zu bleiben. Bestätigen lässt sich diese Theorie nicht, aber sie erscheint plausibel. Fest steht: Spätestens nach dem dritten Opfer steht Washington D.C. unter Schock. Drei entführte und getötete Mädchen innerhalb von drei Monaten – und keinerlei konkreter Verdächtiger. In den Medien taucht nun erstmals der Begriff „Freeway Phantom“ für den unbekannten Killer auf, der seine Opfer an den Schnellstraßen ablegt und wie ein Phantom wieder verschwindet.

Trotz zunehmender öffentlicher Aufmerksamkeit kann der Freeway Phantom ungehindert weitermachen. Am 1. Oktober 1971 trifft es die zwölfjährige Nenomoshia Yates aus Northeast D.C. – erneut ein anderes Viertel, aber mit ähnlichen Umständen. Nenomoshia wird von ihrem Vater gegen Abend zum Einkaufen in einen Safeway-Supermarkt geschickt, nur einen Block vom Zuhause der Familie entfernt. Zeugen sehen das Mädchen noch im Laden ihre Besorgungen erledigen und davonlaufen. Doch zuhause kommt sie nie an. Bereits weniger als drei Stunden später, noch am selben Abend, wird Nenomoshias Leiche gefunden. Ein Autofahrer entdeckt ihren Körper entlang der Pennsylvania Avenue in Prince George’s County, Maryland – keine allzu weite Entfernung von ihrem Wohnort in D.C. Wieder das gleiche Bild: Das Kind wurde vergewaltigt und erdrosselt, die Schuhe des Opfers fehlen. Ein Zeuge will gesehen haben, wie Nenomoshia in einen blauen Volkswagen-Käfer einstieg. Die Polizei prüft diese Spur akribisch, durchkämmt die Gegend nach ähnlichen Fahrzeugen und ihren Haltern. Doch die heiße Spur erweist sich als Sackgasse; es kann nie geklärt werden, ob dieser Hinweis echt oder ein weiteres Ablenkungsmanöver des Killers war. In der Bevölkerung macht sich allmählich Panik breit. Vier Mädchen aus verschiedenen Teilen der Stadt – im Alter von 10 bis 16 Jahren – wurden nun in einem halben Jahr getötet. Schulen und Eltern warnen ihre Kinder eindringlich davor, mit Fremden zu reden oder allein unterwegs zu sein. Im Südosten Washingtons trauen sich viele Mädchen abends nicht mehr allein auf die Straße. Die Gemeindemitglieder fordern von den Behörden mehr Präsenz der Polizei, bessere Straßenbeleuchtung und Abriss von leerstehenden Gebäuden, hinter denen sich Verbrecher verbergen könnten. „Wir haben es satt, dass unsere Mädchen sterben!“, klagt eine Aktivistin auf einer Protestkundgebung im Juli 1971, kurz nach dem dritten Mord. Doch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Mahnungen an die Jugend – der Freeway Phantom schlägt erneut zu.

Am 15. November 1971 verschwindet die 18-jährige Brenda Denise Woodard. Brenda Woodard ist etwas älter als die bisherigen Opfer und eine Schülerin im Abschlussjahr der Highschool. Sie stammt ursprünglich aus Baltimore und pendelt regelmäßig nach Washington, D.C., wo sie Abendschulkurse besucht, um ihren Highschool-Abschluss nachzuholen. An jenem Abend im November ist Brenda mit einer Schulfreundin essen gegangen. Gegen 23:30 Uhr steigt sie in einen Stadtbus, um von der Innenstadt zurück nach Hause in den Nordosten D.C. zu fahren. Die beiden Freundinnen trennen sich an der Bushaltestelle – es ist das letzte Mal, dass Brenda Woodard lebend gesehen wird. Am frühen Morgen des 16. November 1971 entdeckt eine Polizeistreife ihren Leichnam. Er liegt an einer Auffahrt zur Route 202, ganz in der Nähe des Prince George’s County Krankenhauses, gleich außerhalb der Stadtgrenze. Diesmal hat der Mörder seine Vorgehensweise leicht verändert: Brenda Woodard ist zwar ebenfalls erwürgt worden, doch darüber hinaus weist ihre Leiche multiple Stichverletzungen auf. Das Mädchen wurde also nicht nur gewürgt, sondern auch mit einem Messer brutal attackiert. Trotz dieser zusätzlichen Gewalteinwirkung entsprechen die Umstände sonst dem bisherigen Muster: Brenda wurde bekleidet aufgefunden und trug – als einzige Besonderheit – noch ihre Schuhe an den Füßen, anders als alle Opfer zuvor. Sorgfältig hat der Täter Brendas eigener langer Mantel über ihren leblosen Körper gelegt, fast als wolle er sie zudecken. Dann kommt jedoch die bislang größte Überraschung in diesem Fall: In einer Manteltasche findet die Polizei ein handgeschriebenes Bekennerschreiben. Auf einem herausgerissenen Blatt Papier aus Brendas Schulheft stehen in ungelenker Schrift folgende Zeilen:

„This is tantamount to my insensitivity to people, especially women. I will admit the others when you catch me if you can! Free-way Phantom.“

Diese verstörende Notiz liest sich wie ein höhnischer Gruß des Mörders an die Polizei und die Öffentlichkeit. Frei übersetzt steht dort: „Dies ist gleichbedeutend mit meiner Gefühllosigkeit gegenüber Menschen, besonders Frauen. Ich werde die anderen gestehen, sobald ihr mich fangt, wenn ihr könnt! Free-way Phantom.“ Die merkwürdige Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben in dem Text ergibt an einigen Stellen den Schriftzug „Freeway Phantom“ – ein makabres Detail, das wohl die Urheberschaft betonen soll. Brendas eigenes Schreibheft diente als Papierquelle, doch die Analyse der Handschrift ergibt, dass Brenda Woodard den Text vermutlich selbst geschrieben hat. Offenbar hat der Täter seinem Opfer das beklemmende Statement diktiert, bevor er sie umbrachte. Da die Zeilen relativ ruhig und fehlerfrei geschrieben wurden, vermuten die Ermittler später, Brenda könnte ihren Entführer sogar flüchtig gekannt oder ihm zunächst vertraut haben – zumindest scheint sie nicht unter offensichtlichem Zwang geschrieben zu haben. Die Botschaft selbst lässt tief blicken: Der Killer stellt sich als gefühlloser Frauenhasser dar und verspottet die Behörden mit der Aufforderung, ihn doch „zu fangen, wenn sie können“. Spätestens jetzt ist klar, dass sie es mit einem äußerst selbstbewussten und brutalen Serientäter zu tun haben, der seine Taten als eine Art Spiel mit der Gesellschaft betrachtet.

Nach dem fünften Mord herrscht in Washington große Angst, aber auch eine gewisse Erwartung, dass der Täter bald gestellt wird. Die Polizei hat nun das FBI eingeschaltet, lokale Zeitungen berichten ausführlich über die „Freeway Phantom“-Morde, und ein gemeinsamer Ermittlungsausschuss verschiedener Polizeibehörden ist gebildet worden. Doch dann geschieht zunächst… nichts. Wochen und Monate vergehen, ohne dass ein weiteres Opfer auftaucht oder der Täter irgendein Lebenszeichen von sich gibt. Hat die verstärkte Fahndung ihn abgeschreckt? Ist er untergetaucht oder gar fortgezogen? Niemand weiß es, aber viele atmen vorsichtig auf, dass die Mordserie offenbar zum Stillstand gekommen ist.

Fast ein Jahr vergeht. Zehn Monate nach dem Woodard-Mord, als die Stadt die schrecklichen Ereignisse bereits zu verdrängen beginnt, schlägt das Phantom noch ein letztes Mal zu: Am 5. September 1972 verschwindet die 17-jährige Diane Denise Williams. Diane ist eine lebensfrohe Schülerin der Ballou High School in Southeast D.C. und hat an jenem Abend ihrem Freund einen Besuch abgestattet. Sie kocht zu Hause für ihre Familie das Abendessen, verabschiedet sich dann gegen 22:30 Uhr und macht sich auf den Heimweg, der sie mit dem Bus quer durch die Stadt führen wird. Gegen 23:20 Uhr wird Diane noch dabei gesehen, wie sie in einen Stadtbus Richtung Zuhause steigt. Doch dort kommt sie nie an. Am nächsten Morgen – es ist der 6. September, noch vor Sonnenaufgang – finden Autofahrer Dianes Leiche an der Böschung der Interstate 295, nahe der Stadtgrenze im Süden. Wie vier der früheren Opfer wurde Diane Williams mit bloßen Händen erwürgt. Allerdings stellt der Gerichtsmediziner fest, dass sie nicht sexuell missbraucht wurde. Diese Abweichung wirft Fragen auf: Hatte der Killer an diesem Abend nicht das „übliche“ Motiv, oder wurde er vielleicht bei der Entführung gestört? Unklar bleibt auch, warum Diane als einziges Opfer keine Schuhe vermisste – in ihrem Fall scheinen sie am Fundort noch vorhanden gewesen zu sein, was bei den vorherigen Opfern nie so war. Möglicherweise deuten diese Unterschiede darauf hin, dass der Mörder nach so langer Pause unsicherer vorging oder unter Zeitdruck stand. Mit dem Tod von Diane Williams erreicht die schreckliche Serie die Zahl von sechs jungen Opfern. Danach reißt die Kette der Taten ab. Kein weiterer Mord wird mehr eindeutig dem Freeway Phantom zugeschrieben.

Die Opfer: Junge Leben im Schatten eines Phantoms

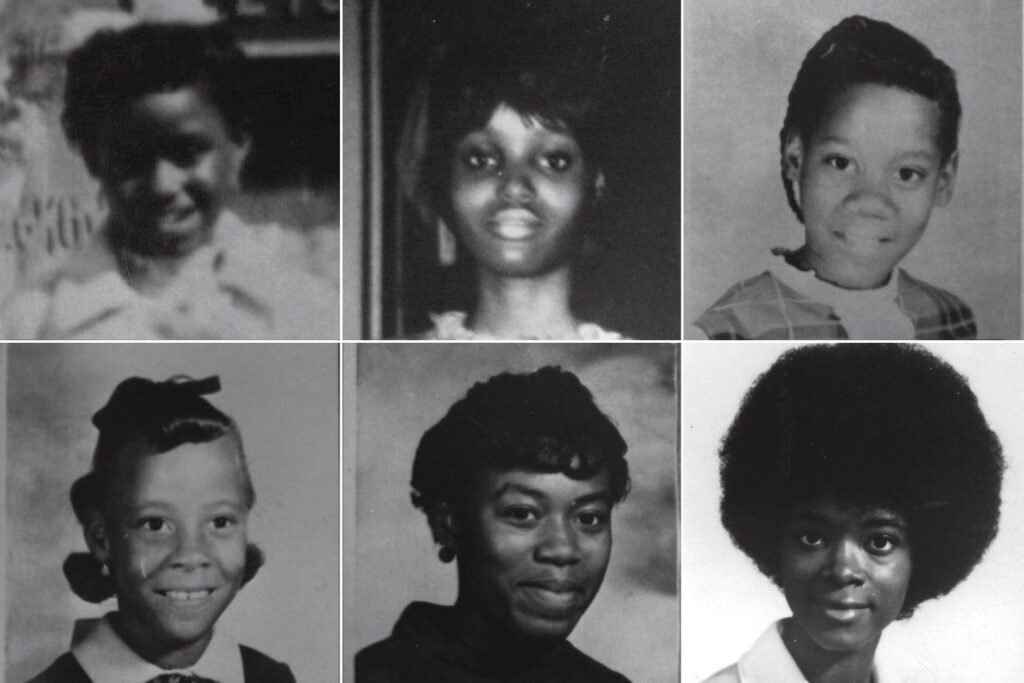

Die sechs Mädchen, die dem Freeway Phantom zum Opfer fielen, verband vieles: Alle waren afroamerikanisch, jung und voller Hoffnungen. Sie stammten überwiegend aus einkommensschwächeren, überwiegend schwarzen Vierteln Washingtons. Carol Spinks war das viertälteste von acht Kindern und galt als fröhliches, verantwortungsbewusstes Mädchen. Darlenia Johnson, die in derselben Gegend lebte, half im Sommer in einem Freizeitzentrum mit – auch sie eine zuverlässige Tochter und Freundin. Brenda Crockett war mit ihren 10 Jahren die Jüngste; sie liebte es, ihrer Mutter zu helfen, und war sogar Mitglied der Schülerlotsen-Patrouille – sie wusste also eigentlich genau, dass man nicht zu Fremden ins Auto steigen darf. Nenomoshia Yates mit 12 Jahren war ein eher stilles, höfliches Kind, das an jenem Tag einfach nur eine kurze Besorgung für die Familie machen wollte. Brenda Woodard, 18 Jahre, war bereits eine junge Frau, die trotz eines kleinen Schulverweises ihren Abschluss nachholen wollte – zielstrebig und freundlich, traf sie an ihrem letzten Abend noch eine Klassenkameradin zum Essen, bevor sie alleine in den Bus stieg. Diane Williams, 17, stand kurz vor dem Erwachsenwerden; sie half gern im Haushalt (so kochte sie am Tattag für ihre Geschwister) und pflegte liebevoll die Beziehung zu ihrem Freund. Keines dieser Mädchen tat etwas Unvorsichtiges oder „Falsches“ – sie alle befanden sich auf gewöhnlichen Alltagswegen, dicht bei ihrem Zuhause, mitten in vertrauter Umgebung. Und doch wurden sie ins Visier eines kaltblütigen Killers genommen. Ihre Familien beschreiben sie als liebevoll, hilfsbereit und voller Träume. In Schul- und Familienfotos strahlen Carol, Darlenia, Brenda, Nenomoshia, Brenda und Diane mit unschuldigen, aufgeweckten Blicken. Keines von ihnen hatte auch nur die leiseste Chance gegen ihren unbekannten Entführer. Der grausame Verlust dieser jungen Leben machte deutlich, wie verletzlich Kinder und Jugendliche selbst in scheinbar vertrauter Umgebung sind – vor allem, wenn das Böse unerkannt in ihrer Mitte lauert.

Ermittlungen der Polizei: Spurensuche, Pannen und Sackgassen

Schon nach den ersten beiden Fällen 1971 war der Polizei klar, dass sie es mit einem Serientäter zu tun haben könnte. Doch die Ermittlungsarbeit gestaltete sich von Beginn an schwierig, und im Laufe der Zeit unterliefen den Behörden auch einige folgenschwere Fehler. Nachdem mit Brenda Crockett das dritte Opfer gefunden worden war, richtete die Metropolitan Police Department (MPD) einen speziellen Hotline-Telefonanschluss ein, über den die Bevölkerung rund um die Uhr Hinweise melden konnte. Hunderte von Tipps gingen ein – von möglichen Sichtungen eines verdächtigen Autos bis hin zu Gerüchten über Männer aus der Nachbarschaft, die sich seltsam verhielten. Die Polizei und später das FBI mussten jede noch so vage Spur überprüfen. Viele Hinweise erwiesen sich rasch als haltlos oder erfanden, andere jedoch verlangten aufwändige Nachforschungen. Die MPD stellte eine Sonderkommission aus erfahrenen Kriminalbeamten der Mord- und Sexualdelikte zusammen. Unterstützung kam auch von den Polizeibehörden der angrenzenden Prince George’s und Montgomery County in Maryland, da einige Fundorte auf deren Gebiet lagen. Sogar die Maryland State Police und die Bundespolizei FBI beteiligten sich – das FBI schickte Profiler und Spezialagenten, um die Suche zu koordinieren. Es entstand eine behördenübergreifende Task Force, die fieberhaft daran arbeitete, dem Freeway Phantom auf die Schliche zu kommen.

Dennoch blieben konkrete Ergebnisse zunächst aus. Eine große Schwierigkeit war, dass Anfang der 1970er Jahre forensische Methoden noch sehr begrenzt waren. Moderne Techniken wie DNA-Analyse gab es nicht, Fingerabdrücke oder Haaranalysen brachten keine Treffer, und vom Täter selbst fand man an den Leichen so gut wie keine verwertbaren Spuren. Allerdings gab es wiederkehrende Muster, die wertvolle Indizien lieferten: Fast alle Opfer trugen grünliche, synthetische Fasern an ihrer Kleidung, die dort nicht hingehörten. Die Ermittler ließen diese untersuchen und fanden heraus, dass es sich um winzige Fusseln von einem bestimmten Teppichmaterial handelte – die Sorte, die oft in Autoinnenräumen verwendet wird. Der Killer musste also in seinem Fahrzeug einen Teppichboden oder Fußmatten gehabt haben, die diese grünen Kunstfasern abgaben. Interessanterweise fehlten bei fünf der sechs Opfer die Schuhe, was einige Beamte vermuten ließ, der Täter behalte die Schuhe als makabre Trophäen. Ein Opfer – Diane Williams – wurde jedoch mit Schuhen gefunden, was nicht recht ins Bild passte. Außerdem meldeten sich mehrere Zeugen, die ein Auto in Tatortnähe gesehen haben wollten, doch die Beschreibungen gingen auseinander: Mal war die Rede von einem schwarzen, mal einem grünen oder blauen Wagen, einige meinten sogar, ein weißes Auto mit Streifen gesehen zu haben. Sicher schien nur, dass der Täter ein Fahrzeug nutzte, um seine Opfer fortzubringen und die Leichen entlang der Highways abzulegen – daher auch das „Freeway“ im Presse-Spitznamen.

Ein erschütternder Anruf ließ zudem erahnen, wie furchtlos oder gar höhnisch der Täter vorging: Nachdem Carol Spinks als erstes Opfer gefunden worden war, engagierte sich eine Gemeindesprecherin namens Dorothy Wheeler in der Nachbarschaft. Sie organisierte Suchtrupps und prangerte öffentlich an, dass die Polizei mehr tun müsse, um die Mädchen zu schützen. Daraufhin erhielt Dorothy Wheeler selbst anonyme Drohanrufe. Eine tiefe Stimme am Telefon warnte sie, sie solle sich aus der Sache heraushalten, wenn ihr das Leben ihrer eigenen Töchter lieb sei. „Du hast doch selbst Töchter. Wenn du nicht willst, dass sie vergewaltigt und am Straßenrand abgeladen werden, dann halte dich da raus“, soll der Unbekannte am Telefon gedroht haben. Wheeler war erschüttert – offenbar verfolgte der Mörder genau, was in der Gemeinde vor sich ging, und terrorisierte nun auch jene, die sich gegen ihn stellten. Ob die Anrufe tatsächlich vom echten Freeway Phantom stammten, konnte nie bewiesen werden, doch die Vermutung lag nahe. Dieser Täter schien allgegenwärtig und unantastbar.

Die Ermittler versuchten unterdessen, ein psychologisches Profil des Serienmörders zu erstellen (dazu später mehr). Gleichzeitig jagten sie jedem greifbaren Hinweis hinterher. Ein folgenschwerer Fehler passierte bei der Suche nach Darlenia Johnson im Juli 1971: Noch bevor ihre Leiche offiziell entdeckt wurde, ging bei der Polizei ein Anruf eines anonymen Mannes ein, der behauptete, am Straßenrand der I-295 liege ein toter Körper. Aus ungeklärten Gründen wurde dieser Hinweis zunächst nicht ernst genommen oder falsch weitergeleitet – jedenfalls dauerte es fast eine Woche, bis Darlenias Leiche tatsächlich gefunden wurde. In dieser Zeit war der Körper der Sonne ausgesetzt und verweste, wodurch möglicherweise wichtige forensische Spuren (etwa Fasern oder DNA-Spuren des Täters) verloren gingen. Dieser Vorfall belastete das Verhältnis zwischen der Polizei und der afroamerikanischen Community weiter: Viele Anwohner fragten sich zornig, ob bei weißen Opfern ebenso nachlässig gehandelt worden wäre.

Ein weiteres großes Versäumnis kam erst Jahre später ans Licht: Das Beweismaterial und die Akten im Freeway-Phantom-Fall wurden teilweise zerstört oder gingen verloren. 1987, also 15 Jahre nach dem letzten Mord, rollte eine engagierte Polizistin, Detective Romaine Jenkins, den Fall erneut auf. Sie musste feststellen, dass die ursprünglichen Ermittlungsakten unvollständig waren. In den 1970ern war es gängige Praxis bei der MPD gewesen, dass einzelne Detectives ihre Fallakten persönlich behielten. Im Laufe der Zeit waren einige dieser Unterlagen schlicht weggeworfen worden oder in Archiven verlegt und nicht wieder auffindbar. Noch schlimmer: Forensische Beweisstücke – etwa Kleidungsstücke der Opfer, möglicherweise sichergestellte Fasern, sogar Carols Schuhe oder Brendas Abschiedsbrief – waren nicht mehr aufzufinden. Offenbar hatte jemand die physischen Beweise irgendwann für nicht mehr relevant gehalten und entsorgt oder verlegt. Sergeant Jenkins war fassungslos und wütend. Sie trommelte die noch lebenden Ermittler von damals zusammen und versuchte, die fehlenden Informationen aus deren Erinnerungen und erhaltenen Kopien zu rekonstruieren. Zwar gelang es ihr, große Teile der Fallchronologie wiederherzustellen, doch die eigentlichen Beweise waren unwiederbringlich weg. Für die Familien der Opfer, die sich erinnerten, wie Polizisten einst alle Sachen ihrer getöteten Töchter eingesammelt hatten, ein Schlag ins Gesicht: Jetzt hieß es plötzlich, all diese Dinge seien verloren.

Auch während der aktiven Ermittlungszeit in den 1970ern gab es Versäumnisse. Der wohl dramatischste spielt sich rund um den fünften Mord (Brenda Woodard) ab: Aus später aufgetauchten FBI-Dokumenten geht hervor, dass nur Stunden nach dem Verschwinden von Brenda Woodard ein wichtiger Zeugenhinweis einging. In der Nacht ihres Verschwindens, am 15. November 1971 kurz vor Mitternacht, soll es in der Nähe tatsächlich einen Autounfall gegeben haben – und zwar gar nicht weit von der Strecke, die Brenda hätte nehmen müssen. Ein Mann mit einem dunkelgrünen Ford Gran Torino war offenbar verunglückt und hatte sein beschädigtes Auto von einem Abschleppdienst zu einer Werkstatt im Vorort Bladensburg (Maryland) bringen lassen. Am Morgen nach dem Fund von Brendas Leiche meldete der Besitzer der Werkstatt der örtlichen Polizei, er habe den Verdacht, der Unfallwagen könnte dem Serienmörder gehören. Sein Abschleppfahrer hatte das Auto geborgen und dabei im Inneren beunruhigende Gegenstände entdeckt: Unter anderem soll ein Messer mit abgebrochener Klinge auf dem Sitz gelegen haben – und ein Damen-Schuh, eine Handtasche, Schulbücher und Notizhefte sowie eine Bus-Fahrkarte. All das klang verdächtig nach den Habseligkeiten von Brenda Woodard, die ja abends mit Schulmaterial und Bus zurückfuhr. Ein Polizist der Bladensburg Police Department wurde zu dem Wagen geschickt, stellte tatsächlich ein passendes Küchenmesser und andere Gegenstände im Fahrzeug sicher – und legte die Beweisstücke erst einmal beiseite, anstatt sie sofort forensisch untersuchen zu lassen. Warum der Beamte so zögerlich vorging, ist unklar. Drei Tage lang passierte offenbar nichts. Dann erst informierte man einen Detektiv aus Prince George’s County, der die Gegenstände zwar protokollierte, aber anschließend angeblich wieder an den Besitzer des Wagens zurückgab. Später, als FBI-Agenten Monate darauf von diesem Vorfall erfuhren und nachhakten, gaben die beteiligten Polizisten widersprüchliche Aussagen: Der eine konnte sich an kaum etwas erinnern, der andere meinte, er habe kein Recht gesehen, das Auto länger einzubehalten, und es womöglich dem Unfallfahrer zurückgegeben. Das Messer, so behauptete er, habe er vielleicht vernichtet, da es kaputt gewesen sei. Kurz: Diese potenziell heißeste Spur im gesamten Fall versandete durch behördliche Unordnung und Nachlässigkeit. Man hatte möglicherweise den Wagen des Killers samt Mordwaffe in der Hand – und ließ alles wieder verschwinden, ohne den Fahrer je ernsthaft zu überprüfen. Heute lässt sich nicht mehr mit Gewissheit rekonstruieren, wer dieser „Torino-Mann“ war, und ob er vielleicht tatsächlich der Freeway Phantom sein könnte. Doch allein die Vorstellung, dass der Täter so knapp vor seiner Entdeckung stand und nur durch eine Polizeipanne entkam, ist erschütternd.

Trotz all dieser Stolpersteine gaben die Ermittler nicht auf. Bis in die 1980er-Jahre hinein flammten die Untersuchungen immer wieder auf, gerade wenn sich neue Hinweise oder Technologien ergaben. 1990 etwa erstellten FBI-Analytiker ein ausführliches Verhaltensprofil des Täters (dazu später mehr). Und selbst heute, ein halbes Jahrhundert später, gilt der Fall offiziell noch als offene Ermittlung. Die Metropolitan Police haben ihn zwar mehrfach zwischenzeitlich „eingefroren“ und wieder aktiviert, aber nie endgültig zu den Akten gelegt. Ein hoher Finderlohn – in den 1970ern anfänglich einige zehntausend Dollar, heute sogar 150.000 $ – wurde ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Dennoch schwand mit jedem Jahr die Hoffnung auf Aufklärung. Warum also konnte die Mordserie nie gelöst werden? Dazu lohnt ein Blick auf den Täter selbst und die möglichen Verdächtigen.

Gesellschaftlicher und politischer Kontext im Washington der frühen 1970er

Um die Stimmung und die Herausforderungen der Ermittlungen in jener Zeit zu verstehen, muss man das Washington, D.C. der frühen 1970er-Jahre betrachten. Die Stadt befand sich im Umbruch: Nach den verheerenden Unruhen und Ausschreitungen im Gefolge der Ermordung Dr. Martin Luther Kings 1968 lagen viele Viertel – insbesondere in den schwarzen Gemeinden – noch in Trümmern und kämpften mit Armut und Kriminalität. Die Mehrheit der Stadtbevölkerung war afroamerikanisch, doch politische Mitsprache war begrenzt, da D.C. erst 1973 eine begrenzte Selbstverwaltung und einen eigenen Bürgermeister erhielt. Misstrauen zwischen der schwarzen Bevölkerung und den überwiegend weißen Sicherheitsbehörden war weit verbreitet. In vielen ärmeren Gegenden fühlten sich die Einwohner von der Polizei vernachlässigt oder unfair behandelt. Genau in diese angespannte Atmosphäre platzierte sich nun die Serie von Kindermorden.

Hinzu kam, dass 1971 die größte Protestwelle der Anti-Vietnamkriegs-Bewegung die Hauptstadt überschwemmte. Anfang Mai 1971 – nur wenige Tage nach dem Verschwinden von Carol Spinks – sollten im Rahmen der sogenannten Mayday-Proteste Tausende Demonstranten in D.C. den Verkehr lahmlegen, um gegen den Vietnamkrieg zu protestieren. Die Stadtverwaltung rief den Notstand aus und mobilisierte jede verfügbare Polizeikraft, um die Massenfestnahmen und Straßensperren durchzuführen. Zehntausende von Menschen wurden verhaftet, provisorische Gefangenenlager in Parks errichtet, und die Polizei war tagelang mit nichts anderem beschäftigt. In dieser Zeit, so berichtet es beispielsweise Detective Romaine Jenkins rückblickend, konnten selbst Mordermittler nicht wie gewohnt arbeiten – alle Beamten standen im Zeichen der Proteste unter Einsatzbefehl, egal welche Fälle anstanden. So geschah es, dass unmittelbar nach Carols Verschwinden eine wichtige Fahndungszeit verloren ging, weil selbst die Homicide-Abteilung sich um Demonstranten kümmern musste. Der zeitgleiche Auftakt der Mordserie und der Massenproteste war ein unglücklicher Zufall, der die Ermittlungen von Anfang an bremste.

Auch politisch gab es Ablenkungen: Der letzte Mord an Diane Williams im September 1972 ereignete sich just in dem Zeitraum, als der Watergate-Skandal in Washington hochkochte. Viele FBI-Agenten, die bis dahin den Phantom-Fall mitbetreut hatten, wurden plötzlich abgezogen, um sich auf die Ermittlungen rund um Präsident Nixon und den Einbruch im Watergate-Gebäude zu konzentrieren. Diese Prioritätenverschiebung führte dazu, dass die Freeway-Phantom-Ermittlungen Ende 1972 deutlich an Fahrt verloren. Die Medienaufmerksamkeit schwenkte ebenfalls – nach sechs Morden ohne Festnahme hatte die Sensationslust nachgelassen und wurde von den politischen Skandalen überschattet. Für die Familien der Opfer war dies nur weiterer Beleg, dass ihr Leid im großen Geschehen unterging.

Nicht zuletzt spielte der gesellschaftliche Umgang mit Kriminalität im damaligen D.C. eine Rolle. Serienmorde waren bis dahin eher aus weit entfernten Fällen bekannt (wie der Boston Strangler in den 1960ern); Washington selbst hatte so etwas „Serienmäßiges“ noch nie erlebt. Anfangs wollten weder Behörden noch Presse glauben, dass in ihrer Stadt ein wahllos mordender Unbekannter umgehen könnte – solche Verbrechen passten eher in Horrorfilme. Als die Serienmord-Theorie unumgänglich wurde, versetzte sie viele Einwohner in eine Art Trauma: Man hatte nach den 1960ern gehofft, die Stadt werde sicherer und lebenswerter, und nun war da ein Killer, der scheinbar grundlos kleine schwarze Mädchen umbrachte. Eltern hatten Angst um ihre Kinder, Kinder wuchsen in diesen Monaten in ständiger Furcht auf. Besonders in der afroamerikanischen Community, die ohnehin mit Diskriminierung und Vernachlässigungserfahrungen rang, hinterließ der Freeway Phantom tiefe Spuren. Es schien, als habe das Leben dieser jungen schwarzen Mädchen weniger Wert in den Augen der Öffentlichkeit – ein bitterer Eindruck, den viele bis heute haben.

Täterprofil und mögliche Motive

Wer könnte zu solch grausamen Taten fähig sein? Diese Frage stellten sich die Ermittler und Bürger gleichermaßen. Mangels eines konkreten Täters versuchte man, aus dem Verhalten des Mörders auf seine Persönlichkeit zu schließen. Die Behavioral Science Unit des FBI, die in den 1970ern Pionierarbeit im Profiling leistete, fertigte für den Freeway Phantom ein ausführliches Täterprofil an. Demnach handelte es sich wahrscheinlich um einen afroamerikanischen Mann (da die Opfer ihm offenbar vertrauten, was in jener Zeit bei weißen Fremden unwahrscheinlicher gewesen wäre, und da er sich in den schwarzen Vierteln unbemerkt bewegen konnte). Er wurde auf Ende 20 bis Anfang 30 Jahre geschätzt zur Tatzeit, körperlich eher unauffällig, vermutlich nicht sehr groß oder stark – möglicherweise konnten deswegen einige Mädchen freiwillig in sein Auto steigen, ohne direkt Angst zu haben. Der Täter zeigte laut Profil keinerlei Reue oder Gewissenbisse; im Gegenteil, das Töten bedeutete für ihn etwas, das er ohne Empathie „erledigte“. Seine Aussagen im Bekennerschreiben („meine Gefühllosigkeit, besonders gegenüber Frauen“) deuten stark auf einen Frauenhasser hin – jemand, der vielleicht in seinem Leben von Frauen zurückgewiesen oder gedemütigt wurde und nun jungen weiblichen Opfern bewusst Leid zufügt. Der Begriff „woman hater“ fiel in den Analysen: Der Freeway Phantom könnte tiefsitzenden Hass auf weibliche Personen entwickelt haben, eventuell durch traumatische Erlebnisse in Kindheit oder Jugend.

Bemerkenswert ist auch die Auswahl der Opfer: Alle Mädchen waren relativ klein und zierlich (die Presse sprach von „ballerina-size“, also etwa zarte Statur). Das könnte darauf hinweisen, dass der Täter sich körperlich nicht an größere oder wehrhaftere Opfer heranwagte. Vielleicht fühlte er sich selbst schwach und suchte sich daher schwächere Ziele, um Kontrolle ausüben zu können. Die Altersstreuung von 10 bis 18 ist ungewöhnlich – einerseits Kinder, andererseits beinahe erwachsene junge Frauen. Möglich, dass ihm weniger das Alter wichtig war als ein gewisses Erscheinungsbild oder Auftreten: Fast alle waren wohlerzogen, vernünftig, schüchtern oder fleißig – vielleicht symbolisierten sie in seinen Augen einen Typ „unschuldiges, sauberes Mädchen“, den er zerstören wollte.

Einige Ermittler vermuteten auch eine mögliche psychosexuelle Komponente. Die sexuelle Gewalt (Vergewaltigung) in mindestens vier Fällen legt nahe, dass der Täter sexuelle Triebe auslebte. Gleichzeitig weist das Erwürgen auf einen Lustgewinn durch das Ausüben von totaler Kontrolle und Macht hin – typisch für sadistische Serientäter. Die Tatsache, dass er Trophäen (wie die Schuhe) entwendete, spricht dafür, dass er sich gern an seine Taten erinnerte. Auch das Diktieren der Telefonanrufe bei Brenda Crockett und des Schreibens bei Brenda Woodard zeigt eine genüssliche Inszenierung: Er zwang die Opfer, an der Irreführung mitzuwirken, was seine Dominanz noch steigerte.

Ein interessanter Aspekt ist, dass der Täter offenbar einige Pausen einlegte: Nach dem November 1971 geschah fast zehn Monate nichts. Warum? Theorien reichen von gesteigerter Vorsicht (er merkte, dass FBI und Öffentlichkeit nun hellhörig waren) bis hin zu möglichen äußeren Umständen (vielleicht war er krank, verletzt oder kurzzeitig inhaftiert wegen eines anderen Delikts). Eine Vermutung lautet, dass Brenda Woodard sich beim Kampf wehrte und den Täter verletzte – ihre Autopsie ergab Schnittverletzungen an ihren Händen, als hätte sie versucht, das Messer abzuwehren, und es wurde fremdes Blut unter ihren Fingernägeln gefunden. Möglicherweise trug der Phantom nach diesem Überfall Wunden davon, musste sich erholen oder hatte plötzlich Angst entdeckt zu werden. Das könnte erklären, weshalb er erst viele Monate später wieder zuschlug. Als er dann im September 1972 mit Diane Williams nochmals mordete, passierte etwas Unerwartetes: Es blieb sein letzter bekannter Mord. Wieso hörte er auf? Serienmörder stoppen selten einfach so, es sei denn, äußere Faktoren zwingen sie dazu. Daher wird spekuliert, ob der Freeway Phantom bald nach September 1972 entweder starb, verhaftet oder weggezogen sein könnte. Sollte er beispielsweise wegen einer anderen Straftat ins Gefängnis gekommen sein (etwa einem Raub oder Sexualdelikt), würde das sein plötzliches Verstummen erklären. Einige Experten meinten auch, der Täter könnte genau wie er angefangen hatte, ebenso abrupt aufgehört haben, weil das Morden seinen spezifischen Hass gestillt hatte – doch das erscheint untypisch. Wahrscheinlicher ist, dass ihn Umstände zur Aufgabe zwangen.

Insgesamt zeichnete das FBI-Profil das Bild eines misogynen Psychopathen, der hervorragend darin war, sein normales Leben vom Doppelleben als Killer zu trennen. Er könnte in der Öffentlichkeit freundlich, unauffällig oder sogar hilfsbereit gewirkt haben. Manche Profiler vermuteten, er habe einen Bezug zu der Gegend im Südosten, wo zumindest zwei Opfer herkamen und zwei Leichen abgelegt wurden. Vielleicht wohnte er in der Nähe oder arbeitete dort, kannte die Routen und Verstecke gut. Eventuell kannte er sogar einige Opfer flüchtig – etwa als Nachbarschaftsbekannter, der sie im Vorbeigehen grüßte und dem sie deshalb ohne Argwohn näherten. Das Fehlen offensichtlicher Entführungsspuren (kein lautes Schreien, keine Zeugen von Gewalt auf offener Straße) deutet darauf hin, dass die Mädchen eher mit dem Täter mitgingen, weil er sie überredete oder weil sie in sein Auto stiegen, ohne zu ahnen, was passieren würde. Es liegt die tragische Vermutung nahe, dass der Freeway Phantom sein Vertrauen in der Community ausnutzte: Als Afroamerikaner in einer schwarzen Nachbarschaft war er kein Fremder, und möglicherweise trat er freundlich oder hilfsbereit auf („Ich fahre dich schnell nach Hause“), um die jungen Opfer zu ködern.

Sein Motiv bleibt letztlich nebulös, doch es scheint eine Mischung aus sexuellem Trieb, Machtgelüsten und tief verwurzeltem Hass gewesen zu sein. Vielleicht erlebte er in seinem Leben Demütigungen – insbesondere durch Frauenfiguren – die er rächen wollte, indem er den Unschuldigsten und Wehrlosesten Schmerz zufügte. Dass er sich selbst als „Phantom“ benannte und die Öffentlichkeit verhöhnte, zeigt einen gewissen Narzissmus: Er genoss offenbar den Ruhm der Unsichtbarkeit, das Spiel mit der Angst aller. Solche Täter wollen nicht unbedingt geschnappt werden; im Gegenteil, sie ziehen Befriedigung daraus, wie alle im Dunkeln tappen und sich vor dem unbekannten Monster fürchten.

Verdächtige und Theorien: Von der Green Vega Gang bis Robert Askins

Trotz intensiver Fahndung konnte der Freeway Phantom nie identifiziert werden. Im Laufe der Jahrzehnte traten jedoch verschiedene Verdächtige und Theorien auf den Plan, die mal mehr, mal weniger plausibel schienen. Zwei Namen tauchen dabei immer wieder auf: eine Gruppe krimineller Jugendlicher, bekannt als die „Green Vega Gang“, und ein älterer Mann namens Robert Elwood Askins.

Die Green Vega Gang (auch „Green Vega Rapists“ genannt) war eine Clique junger Männer, die Anfang der 1970er in Washington und Umgebung eine Reihe von Entführungen und Vergewaltigungen begingen. Der Name rührt angeblich von dem grünen Chevrolet Vega ab, mit dem die Täter ihre Opfer anlockten. Diese Bande wurde schließlich gefasst und saß Anfang der 70er im Gefängnis. Während der Freeway-Phantom-Ermittlungen kam der Verdacht auf, ob die Mordserie vielleicht auf das Konto einiger Mitglieder dieser Gang gehen könnte. Immerhin passte die Vorgehensweise – Mädchen von der Straße entführen – und der Tatzeitraum teilweise zusammen. Die Polizei nahm daher mehrere inhaftierte Gangmitglieder ins Verhör. Einer dieser Häftlinge behauptete plötzlich, er wisse, wer der Freeway Phantom sei: Er beschuldigte einen anderen Mitinsassen, ihm gegenüber mit einem der Morde geprahlt zu haben. Dieser Informant bestand darauf, anonym zu bleiben, gab aber erstaunlich genaue Details zu einem der Morde preis – Details, die nie öffentlich genannt worden waren und nur der Täter wissen konnte. Die Ermittler waren elektrisiert: Sollte tatsächlich ein Mitglied der Green Vega Gang der gesuchte Serienmörder sein? Noch bevor die Polizei weiter in Ruhe ermitteln konnte, passierte allerdings ein folgenschweres Missgeschick: Ein Politiker aus Maryland, der offenbar Wind von dem möglichen Durchbruch bekommen hatte, plauderte gegenüber der Presse aus, es gebe im Phantom-Fall eine heiße Spur, basierend auf den Aussagen eines Gefängnisinsassen. Diese vorzeitige Enthüllung bewirkte, dass der informierende Häftling plötzlich jegliche Kooperation verweigerte. Er bestritt auf einmal, jemals etwas gewusst oder gesagt zu haben. Offenbar hatte ihn die Öffentlichkeitsschelte eingeschüchtert – vielleicht fürchtete er Racheakte anderer oder wollte sich nicht als Verräter exponieren. Damit lief diese Spur ins Leere. Zwar blieb der Verdacht bestehen, dass mindestens ein Green-Vega-Mitglied in die Morde verwickelt war, doch es konnte nie bewiesen werden. Ohne konkrete Aussagen oder neue Beweise stand die Task Force wieder am Anfang. Im Laufe der Zeit gewann man den Eindruck, dass einige der Gang-Mitglieder zwar durchaus Schreckliches getan hatten (zahlreiche Vergewaltigungen), die Kindermorde jedoch möglicherweise nicht auf ihr Konto gingen. Der Green-Vega-Ansatz bleibt eine bis heute diskutierte Theorie – denkbar wäre z.B., dass der Freeway Phantom ein Einzeltäter war, der gelegentlich mit diesen Gangmitgliedern Umgang hatte oder deren Taten imitierte. Endgültig bestätigt wurde jedoch keiner aus der Gruppe als Phantom-Killer.

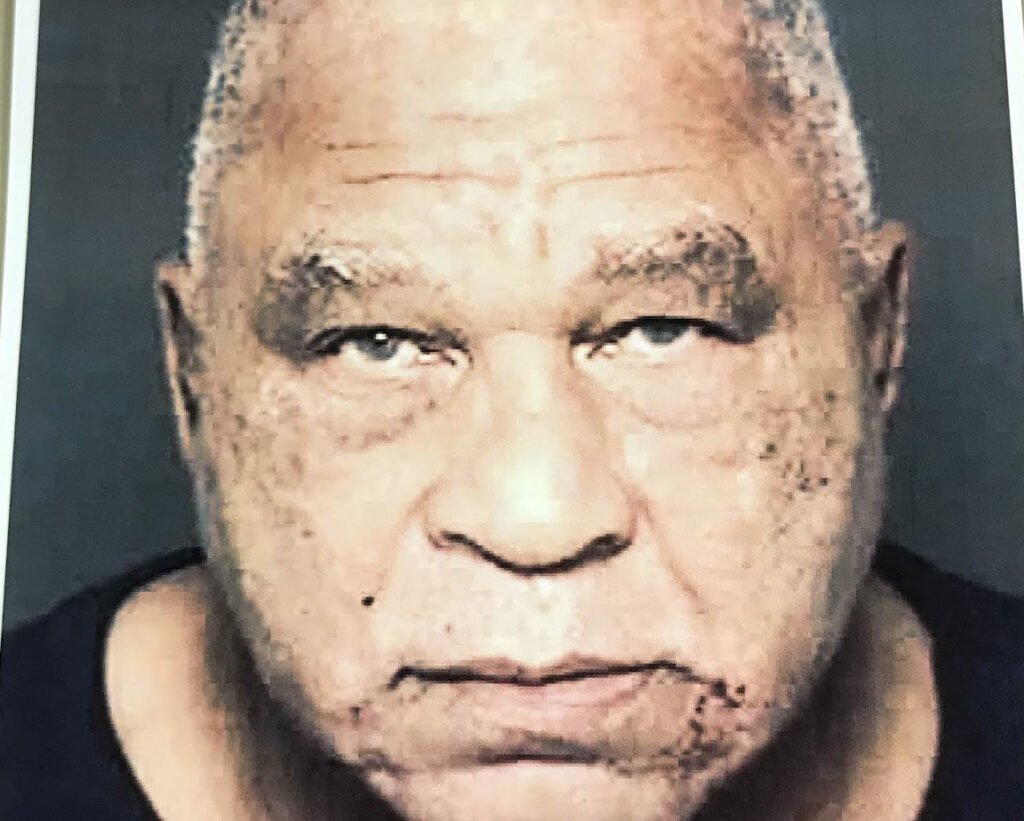

Ein weiterer wichtiger Verdächtiger war Robert Elwood Askins. Askins hatte bereits ein langes und düsteres Vorstrafenregister, lange bevor der Freeway Phantom aktiv wurde. Schon 1938, mit gerade 19 Jahren, war Askins in Washington D.C. in einen bizarren Mordfall verwickelt: Er reichte in einem Bordell mehreren Sexarbeiterinnen mit Zyankali vergifteten Whiskey – eine Frau starb, kurz darauf erstach Askins im selben Haus eine weitere Frau. Er wurde damals als geisteskrank eingestuft und in die Psychiatrie eingewiesen, später aber doch wieder entlassen. In den 1950ern war er erneut wegen eines Frauenmordes angeklagt, kam aber frei, da die Verurteilung aufgehoben wurde. Askins selbst bezeichnete sich als „Frauenhasser“, ein Wort, das unheimlich an die Einstellung des Freeway Phantom erinnert. 1977 schließlich – fünf Jahre nach dem Phantom-Fall – geriet Askins erneut ins Visier der Behörden: Er entführte und vergewaltigte eine junge Frau in seinem Haus in Washington. Diesmal wurde er gefasst und angeklagt. Ein erfahrener Detective, Lloyd Davis, erinnerte sich an Askins’ Vorgeschichte und zog Parallelen zu den ungeklärten Serienmorden. War es möglich, dass Robert Askins der Freeway Phantom war? Immerhin war er zur Tatzeit um die 50 Jahre alt – älter als das FBI-Profil vermutet hatte, aber nicht unmöglich. Bei einer Durchsuchung von Askins’ Haus stießen die Ermittler auf etwas höchst Merkwürdiges: In einem Schreibtisch fand sich ein juristisches Dokument, in dem ein Richter das Wort „tantamount“ verwendete. Dieses Wort („gleichbedeutend“ auf Deutsch) war genau jenes seltene englische Wort, das im Bekennerschreiben des Phantom auftauchte – dort hieß es „this is tantamount to my insensitivity…“. Das FBI hatte das Wort als ungewöhnlich literarisch und auffällig eingestuft. Kollegen von Askins aus seinem damaligen Job als Computertechniker erklärten sogar, Askins benutze das Wort „tantamount“ überdurchschnittlich häufig im Gespräch. Dieser sprachliche Zufall war frappierend: Hatte Askins dem Opfer Brenda Woodard etwa dieses spezifische Wort diktiert, weil es Teil seines eigenen Vokabulars war? Die Ermittler waren überzeugt, einen Volltreffer gelandet zu haben. Gegen Askins sprach allerdings sein Alter – stellte man sich den Phantom eher als jüngeren Mann vor, war Askins bereits in seinen Fünfzigern. Doch Serienmörder mittleren Alters sind nicht unbekannt. Schwerer wog, dass keinerlei physische Beweise die Verbindung stützten: Keine DNA, keine Fingerabdrücke, keine Zeugen. Die Polizei durchkämmte sogar Askins’ Garten, in der Hoffnung, Überreste der Mädchen zu finden (man fantasierte, vielleicht habe er Trophäen vergraben), aber es fand sich nichts Belastbares. Obwohl Askins in späteren Jahren wegen anderer Verbrechen (u.a. Mordversuch) im Gefängnis blieb und 2010 im Alter von 91 Jahren in Haft starb, konnte man ihm die Freeway-Phantom-Morde nie anlasten. Dennoch gilt er bis heute als einer der Hauptverdächtigen inoffiziell – allein seine Historie als gewalttätiger Frauenhasser und der „tantamount“-Zufall lassen viele vermuten, dass hier das Phantom unerkannt in Haft starb. Sicher ist das aber keineswegs.

Neben der Green Vega Gang und Robert Askins gab es noch weitere Spuren und Verdächtigungen. So wurde zeitweilig geprüft, ob zwei ehemalige Polizisten (Edward Sullivan und Tommie Simmons) hinter den Morden stecken könnten, da sie 1971 eine 14-Jährige namens Angela Barnes getötet hatten – dieser Mord schien stilistisch zu passen. Doch bald stellte sich heraus, dass Angelas Fall nicht mit dem Phantom zusammenhing, und die Ermittlungen gegen die Ex-Cops verliefen im Sande. Immer wieder kamen auch Kuriositäten ins Gespräch: War der Phantom möglicherweise ein Insasse des St. Elizabeths psychiatrischen Krankenhauses, an dessen Gelände zwei Leichen gefunden wurden? Ein Loch im Zaun des Hospitals hätte theoretisch einem Patienten die Flucht erleichtern können. So durchforsteten Polizei und Klinikarchive etliche Namen psychisch Kranker mit Gewalttendenzen, aber keiner passte so recht. Manche dachten auch an jemand aus dem Umfeld der Opfer – etwa ein Nachbar oder Bekannter, der ihnen nachstellte. Doch da die Mädchen in unterschiedlichen Stadtteilen wohnten, war ein gemeinsamer Bekannter unwahrscheinlich. Schließlich geriet durch den oben geschilderten Autounfall-Fund auch der mysteriöse „Torino-Fahrer“ ins Gespräch. Journalistische Recherchen Jahre später brachten ans Licht, wer dieser Mann vermutlich war: Ein damals Ende Zwanzigjähriger, der tatsächlich in derselben Gegend wohnte wie mehrere Opfer und sogar auf dieselbe High School gegangen war wie Brenda Woodard (wenn auch Jahre zuvor). Er passte ins Profil eines jungen Afroamerikaners und hatte familiäre Hintergründe, die sich spannend, aber letztlich nur spekulativ lesen (angeblich soll seine kleine Schwester als Kleinkind entführt worden sein, was eine Fixierung auf „vermisste Mädchen“ erklären könnte). Der Mann hatte psychische Probleme und Alkoholmissbrauch in der Vita, was ins Bild passte. Doch weil die entscheidenden Beweise aus seinem Auto verschwanden, konnte ihm nie etwas nachgewiesen werden. Ob dieser unbekannte Mann aus dem grünen Ford Torino der Freeway Phantom war, bleibt ein offenes Rätsel – immerhin würde es erklären, warum nach 1971 (dem Jahr des Unfalls) keine weiteren Hinweise seinerseits auftauchten. Es ist denkbar, dass er sich durch den Unfall und die Aufregung fast verraten fühlte und daher aufhörte.

In Summe führten alle Verdachtspersonen und Theorien ins Nichts. Weder die vermeintlich naheliegenden jungen Gewalttäter der Green Vega Gang noch der unheimliche alte Frauenhasser Askins konnten zweifelsfrei mit den Taten in Verbindung gebracht werden. Jeder Ermittler hatte zwar „seinen Favoriten“, aber harte Beweise fehlten. So entstand im Laufe der Jahre eine Art trügerischer Mythos: Der Freeway Phantom könnte jeder oder keiner von ihnen gewesen sein. Vielleicht war er jemand, den nie jemand verdächtigt hat – ein unscheinbarer Nachbar, ein Busfahrer, ein Verkäufer, der einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. Oder er war tatsächlich unter den Genannten, nur schaffte man es nicht, ihn festnageln. Diese Ungewissheit macht den Fall bis heute so unheimlich.

Warum der Fall nie gelöst wurde

Rückblickend erscheinen die Gründe, warum der Freeway-Phantom-Fall ungelöst blieb, tragisch vielfältig. Erstens war der Täter selbst äußerst geschickt und vorsichtig. Er hinterließ kaum Spuren, arbeitete methodisch und verstand es, die Polizei in die Irre zu führen (siehe die gefälschten Telefonanrufe und die diktierten Notizen). Seine Opfer wählte er opportunistisch, ohne direkte Verbindung zu sich, sodass klassische Ermittlungsansätze – Beziehungen der Opfer untersuchen – ins Leere liefen. Zweitens spielte das begrenzte technische Instrumentarium der frühen 1970er eine Rolle: DNA-Profile, CCTV-Kameras, Mobilfunkdaten – all das gab es nicht. Beweise wie Fasern oder Fingerabdrücke konnten zwar gesammelt werden, führten aber zu niemandem, da Vergleichsdatenbanken fehlten. Heute könnten vielleicht winzige DNA-Spuren von den Opfern zum Täter führen, doch damals war es Science-Fiction. Drittens muss man die Fehler und Versäumnisse der Behörden klar benennen: Entscheidende Hinweise (z.B. der anonyme Anruf zum zweiten Opfer) wurden verpasst, potenzielle Beweismittel (das Auto mit Messer) schlampig behandelt, später sogar ganze Beweissammlungen vernichtet. Solche Patzer bieten einem Täter natürlich eine zweite Chance, davon zu kommen. Viertens wirkte der Zeitgeist gegen die Aufklärung: Die Polizei war überlastet mit historischen Ereignissen wie Protesten und Watergate, gleichzeitig mangelte es an öffentlichem Druck über längere Zeit. Die Opfer waren keine prominenten, wohlhabenden Kinder, sondern schwarze Mädchen aus einfachen Verhältnissen; der mediale Aufschrei blieb verglichen mit anderen Fällen (z.B. der weißen „Washington Sniper“ Jahrzehnte später) relativ begrenzt. Fünftens endete die Mordserie relativ abrupt. Häufig werden Serientäter durch eine Panne bei späteren Taten geschnappt – sie werden mutiger, machen Fehler oder werden auf frischer Tat ertappt. Doch hier hörte es nach sechs Opfern auf. Es gab keine „dumme“ siebte Tat, bei der der Täter etwa sein Auto liegen ließ oder ein Opfer fliehen konnte. Dadurch gab es auch keine neuen Spuren nach 1972. Der Fall kühlte aus, wie man so sagt.

All diese Faktoren zusammen schufen einen perfekten Sturm der Straflosigkeit. Der Freeway Phantom verschwand im Dunkel genauso schnell, wie er aufgetaucht war. Die involvierten Ermittler litten darunter. Jahrzehnte später erzählte ein ehemaliger FBI-Agent der Task Force, wie sehr ihn gerade dieser Fall nie losgelassen hat: „Was muss diesem Menschen passiert sein, dass er so einen Hass entwickelt, der nur dadurch gemildert werden konnte, dass er ein kleines Mädchen sterben sieht?“, fragte er und gab zu, dass ihn diese Frage in schlaflosen Nächten verfolgte. Es nagte an den Polizisten, den Täter nicht zur Rechenschaft gezogen zu haben – und es nagte an den Familien, dass der Mörder ihrer Töchter frei herumlief. Das Fehlen von Gerechtigkeit wurde zu einer offenen Wunde, die nie heilte.

Auswirkungen auf Familien und Gemeinschaft

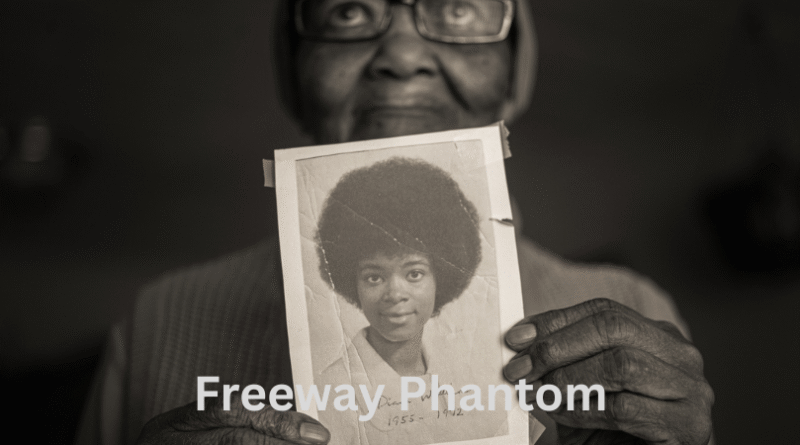

Für die Angehörigen der sechs Opfer bedeutete das unaufgeklärte Verbrechen eine lebenslange Tragödie. Eltern verloren ihre geliebten Töchter auf unvorstellbar grausame Weise und mussten damit leben, nie genau zu erfahren, wer es getan hatte und warum. Viele von ihnen hegten im Stillen die Angst, der Täter könne immer noch irgendwo da draußen sein, vielleicht gar in ihrer Nähe. Carols Mutter Allenteen Spinks etwa starb 1992, ohne den Mörder ihrer Tochter je identifiziert zu sehen. Sie hatte nach Carols Tod der Polizei alle persönlichen Gegenstände des Mädchens übergeben, in der Hoffnung, es würde zur Lösung beitragen – nur um später erfahren zu müssen, dass alles spurlos verschwunden war. Diese Enttäuschung hat sie mit ins Grab genommen. Geschwister der Opfer blieben traumatisiert: Brenda Crocketts kleine Schwester Bertha, die als Siebenjährige das verstörende Telefonat entgegennahm, schilderte noch Jahrzehnte später, sie habe lange Schuldgefühle gehabt – als hätte sie ihrer Schwester nicht genug helfen können am Telefon. Diane Williams’ Schwester Patricia erzählte, wie sie in der Nacht, als Diane nicht heimkam, die ganze Zeit am Fenster stand und auf sie wartete – und wie die Familie nach dem schrecklichen Fund „nie wieder dieselben Menschen“ waren. „Man vergisst es nie. Es gibt kein ‚Abschließen‘,“ sagte Patricia Williams in einem Interview resigniert, „wer immer es getan hat, ist davongekommen und lebt vielleicht irgendwo und tut es wieder.“ Dieses quälende Was-wäre-wenn begleitete alle Familien.

In der afroamerikanischen Gemeinschaft Washingtons führten die Verbrechen und ihre Folgen zu Zorn, Trauer und bitterer Ernüchterung. Viele schwarze Bürger fühlten sich von den Behörden im Stich gelassen. Zwar arbeitete die Polizei letztlich engagiert an dem Fall, aber gerade in der Anfangsphase war der Eindruck fatal: Als Carol verschwand, wurde sie als Ausreißer abgestempelt; als Anwohner Darlenias Leiche meldeten, reagierte niemand; als die Community Hilfen forderte, passierte wenig. So entstand das Narrativ, dass schwarze Opfer nicht die gleiche Priorität erhielten wie weiße. Ob dem objektiv so war oder nicht – dieser Eindruck saß tief. Lokal bildeten sich Unterstützergruppen, um den Familien beizustehen, und es gab Mahnwachen und Gottesdienste für die ermordeten Mädchen. Die tragischen Geschichten von Carol, Darlenia, Brenda, Nenomoshia, Brenda und Diane wurden in den Vierteln zu Warnlegenden, die Eltern ihren Kindern erzählten: „Geh nicht mit Fremden – denk an das Phantom!“ Dabei hätten diese Familien lieber gehabt, dass man ihre Töchter für ihr Leben in Erinnerung behält, nicht nur für ihren Tod.

Auch auf die Polizeiarbeit in D.C. hatte der Fall langfristige Auswirkungen. Die Blamage um die verloren gegangenen Beweise zum Beispiel führte dazu, dass der Stadtrat später vorschrieb, ungelöste Mordbeweise mindestens 65 Jahre aufzubewahren. Man wollte nie wieder riskieren, ein Cold Case werde unlösbar, nur weil jemand vorschnell die Asservatenkammer leerräumt. Der Freeway Phantom wurde so zum traurigen Lehrbeispiel für kommende Generationen von Ermittlern, wie man es nicht machen darf – auf Kosten unschuldiger Leben.

Im kollektiven Gedächtnis der Region hat sich der Freeway Phantom als eine Art Gespenst der Vergangenheit festgesetzt. Anders als andere US-Serienkiller erlangte er nie große nationale Berühmtheit – vielleicht weil ihm kein schillernder Prozess folgte und sein Name unbekannt blieb. Doch in Washington, D.C. erinnert man sich: Hier wurden einst sechs kleine Mädchen getötet und niemand wurde dafür zur Verantwortung gezogen. Diese Einsicht war und ist für die lokale Bevölkerung schwer zu ertragen. Einige Angehörige und Bürgerrechtler haben den Fall immer wieder ins öffentliche Bewusstsein zurückzuholen versucht, damit die Opfer nicht vergessen werden und vielleicht doch noch jemand spricht.

Aktueller Stand des Falls

Stand heute – mehr als ein halbes Jahrhundert nach den Verbrechen – bleibt der Fall des Freeway Phantom offen, aber kalt. Die Metropolitan Police Department führt ihn weiterhin als ungelöstes Kapitalverbrechen. Offiziell ist das Ermittlungsverfahren noch aktiv, was bedeutet, dass theoretisch jederzeit ein Täter identifiziert und angeklagt werden könnte, sollte sich genügend Beweis finden. In der Praxis allerdings gibt es momentan keine bekannten neuen Spuren. Viele der damals zuständigen Ermittler sind inzwischen verstorben oder im Ruhestand, was die Aufarbeitung erschwert. Dank Detective Jenkins und anderen wurden zwar die wichtigsten Erkenntnisse bewahrt, doch es fehlen schlicht verwertbare Materialien, um moderne Analysemethoden anzuwenden. Soweit bekannt, sind kaum forensische Proben der Opfer oder vom Täter erhalten geblieben, die man heute mit DNA-Technologien untersuchen könnte. Falls doch noch irgendwelche mikroskopischen Spuren (wie die erwähnten grünen Fasern oder eingetrocknetes Blut unter Brendas Nägeln) vorhanden sind, könnten künftige Tests vielleicht etwas ergeben – aber die Hoffnung ist gering.

Allerdings erlebte der Freeway-Phantom-Fall in den letzten Jahren so etwas wie eine Renaissance des Interesses. 2021 jährten sich die Mordfälle zum fünfzigsten Mal, was Medien und True-Crime-Interessierte erneut darauf aufmerksam machte. Es entstanden Podcasts (z.B. eine Serie namens “Monster: The Freeway Phantom”), und lokale Zeitungen wie die Washington City Paper recherchierten tief in Archiven und unveröffentlichten Dokumenten. Diese Recherchen förderten spannende Details zutage – etwa die Geschichte des verschwundenen FBI-Berichts über den grünen Ford Torino, der erst 2024 in der City Paper publik gemacht wurde. Solche Veröffentlichungen brachten den Fall noch einmal in die Schlagzeilen und übten etwas Druck auf die Behörden aus, ihre Akten offenzulegen. Tatsächlich hat die MPD im Zuge von Informationsfreiheits-Anfragen einige Aktenauszüge veröffentlicht, doch vieles bleibt geschwärzt oder lückenhaft.

So steht die Frage im Raum: Wird der Freeway Phantom jemals entlarvt? Realistisch betrachtet, schwindet die Wahrscheinlichkeit mit jedem Jahr. Sollte der Täter noch leben, wäre er heute vermutlich um die 80 Jahre alt oder älter. Vielleicht hat er sein schreckliches Geheimnis längst mit ins Grab genommen. Dennoch geben die Familien die Hoffnung nicht völlig auf. Bis heute ist die Belohnung von 150.000 $ für Hinweise ausgesetzt. Die Polizei betont, dass man auch anonym Informationen geben könne. Man hofft insbesondere, dass jemand aus dem Umfeld des Täters – ein Freund, ein Verwandter – im Alter sein Schweigen bricht. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Sterbender ein Geständnis ablegt oder ein entlastetes Familienmitglied nach Jahrzehnten etwas verrät, was es früher aus Angst verschwieg. Auch kommt es vor, dass moderne Datenbanken ungeahnte Verbindungen herstellen: Das FBI hat die Daten der Freeway-Phantom-Morde längst in das nationale System VICAP eingespeist. Falls jemals eine ähnliche DNA oder ein ähnliches Täterprofil in einem anderen Fall auftaucht, könnte ein Abgleich erfolgen.

Die Angehörigen der Opfer und die Community von Washington, D.C. wünschen sich vor allem Gerechtigkeit und Abschluss. Ein prominenter Vertreter der Opferfamilien fasste es so zusammen: „Wir wollen nur wissen, wer es war. Wir wollen in die Lage versetzt werden, diesen Menschen – lebendig oder tot – verantwortlich zu machen, zumindest in unseren Gedanken. Ohne dieses Wissen bleibt die Wunde offen.“ Bislang blieb ihnen dieses Wissen verwehrt.

Der Fall des Freeway Phantom bleibt somit einer der schmerzhaftesten ungelösten Fälle in der Geschichte der US-Hauptstadt. Sechs junges Leben wurden ausgelöscht, und das Phantom entkam. Was bleibt, ist die Erinnerung an Carol, Darlenia, Brenda, Nenomoshia, Brenda und Diane – und die Mahnung, dass ihre Gerechtigkeit noch aussteht. Solange der Fall ungeklärt ist, wird das Phantom weiter ein unheimlicher Teil von Washingtons Geschichte bleiben, ein Sinnbild für die Ungewissheit und die unvollkommene Gerechtigkeit in unserer Welt. Doch vielleicht, eines Tages, bringt ein Zufall oder ein verspäteter Gewissensbiss doch noch Licht in die Finsternis, und der Freeway Phantom verliert endgültig seinen gesichtslosen Schrecken. Bis dahin jedoch bleibt nur die traurige Gewissheit: Er kam davon – bislang.