Juan Fernando Hermosa

Juan Fernando Hermosa: Das Leben und Sterben des „Niño del Terror“

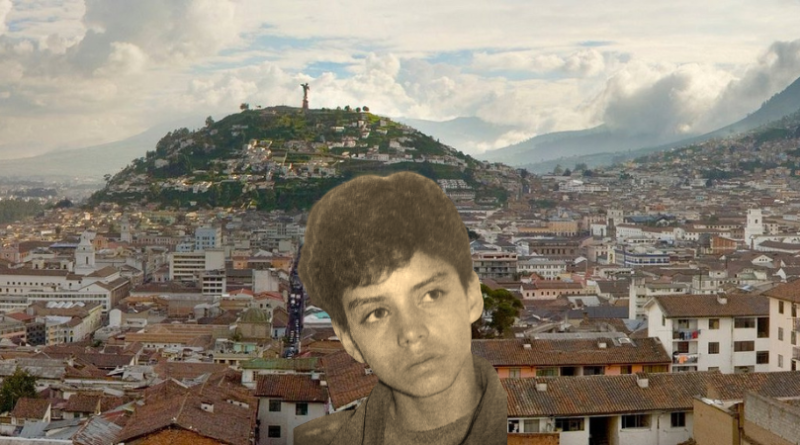

Einleitung: Mit nur 15 Jahren tötete Juan Fernando Hermosa in Ecuador über zwanzig Menschen und ging als „Niño del Terror“ („Kind des Schreckens“) in die Kriminalgeschichte ein (La historia de Juan Fernando Hermosa, el “Niño del terror” que mataba taxistas y homosexuales en Ecuador – Infobae). Innerhalb weniger Monate versetzte der jugendliche Serienmörder die Hauptstadt Quito in Angst und Schrecken. Wegen seines Alters konnte Hermosa zunächst nur eine geringe Strafe erhalten – und wurde schließlich an seinem 20. Geburtstag selbst Opfer eines brutalen Mordes. Im Folgenden wird Hermosas Lebensgeschichte erzählerisch nachgezeichnet: von seiner schwierigen Kindheit und prägenden Einflüssen über seine beispiellose Verbrechensserie bis hin zu seinem rätselhaften Tod.

Inhalt

Juan Fernando Hermosa Kindheit und familiärer Hintergrund

Juan Fernando Hermosa Suárez wurde am 28. Februar 1976 in Shushufindi (Provinz Sucumbíos) unter ärmlichen Verhältnissen geboren. Seine leiblichen Eltern sahen sich aufgrund der extremen Armut nicht in der Lage, ihn zu versorgen, und gaben ihn im Alter von gut einem Jahr zur Adoption frei. Der kleine Juan Fernando wurde von Rafael Olivo Hermosa Fonseca und dessen Ehefrau Zoila Amada Suárez Mejía adoptiert und von diesen in einem einfachen, bevölkerungsreichen Viertel im Norden Quitos aufgezogen. Die neue Familie bot zwar ein Zuhause, war jedoch alles andere als stabil: Vater Olivo – von Beruf Grundstückseigentümer im ecuadorianischen Oriente – war häufig monatelang abwesend, während Mutter Zoila taub und an Arthritis erkrankt war. In den langen Abwesenheiten des Vaters blieb die Betreuung des Jungen daher fast ausschließlich an der kränklichen Mutter hängen.

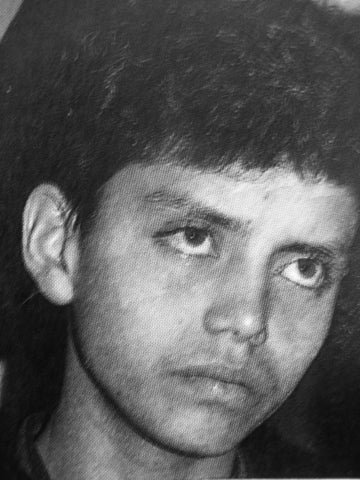

Trotz dieser Umstände wuchs Hermosa äußerlich unauffällig auf. Er war ein schlaksiger Junge, der auf den ersten Blick wirkte wie jeder andere Teenager. Doch Zeitzeugen berichteten später von Hermosas auffallend hervorstehenden Augen und einem Blick, in dem etwas Geheimnisvolles lag. Diese rückblickend unheimlich wirkende Aura sollte ihrem Eindruck nach ein Vorbote für die dunkle Seite des Jungen sein.

Psychologische Merkmale und prägenden Einflüsse

Hermosas frühe Lebensjahre waren geprägt von Instabilität und einem Mangel an Halt. Experten sind der Ansicht, dass eine Kombination aus familiären, sozialen und umweltbedingten Faktoren seine kriminelle Entwicklung begünstigte. Ein Schlüsselerlebnis war offenbar, als Hermosa zu Beginn der Pubertät erfuhr, dass er adoptiert worden war. Laut zeitgenössischen Berichten reagierte er darauf mit auffälliger Aggression: Kaum hatte er von seiner Adoption erfahren, begann der Jugendliche gewalttätiges Verhalten zu zeigen und tötete zunächst Tiere in seiner Nachbarschaft. Diese Tierquälerei im Kindesalter – ein häufiges Warnzeichen für ernsthafte soziale Störungen – deutete an, dass Hermosa Empathielosigkeit und eine Neigung zu Gewalt entwickelte.

Auch Hermosas Persönlichkeitsmerkmale ließen Böses erahnen. Er suchte früh das Abenteuer und überschritt Grenzen, was auf eine sensations- und machthungrige Ader hindeutet. In einem Interview nach seiner Festnahme erklärte der Jugendliche kalt, er sei „kriminell geworden, weil [er] Dinge außerhalb des Elternhauses ausprobieren wollte“. Diese fröstelnd gleichgültige Aussage unterstreicht seine emotionale Abgebrühtheit. Zudem zeigte Hermosa Führungsqualitäten – gepaart mit Skrupellosigkeit – die es ihm ermöglichten, andere Jugendliche für seine Zwecke zu instrumentalisieren. All diese Faktoren formten ihn zu einer Persönlichkeit, die kaum Mitgefühl kannte und bereit war, extreme Taten zu begehen.

Der Weg in die Kriminalität

In der frühen Jugend begann Hermosa, sich von einem normalen Lebensweg zu entfernen. Anstatt sich auf die Schule zu konzentrieren, trieb er sich als Teenager lieber in Videospielhallen, Diskotheken und Bars in Quito herum. Dort fand er Anschluss an eine Clique gleichaltriger Jugendlicher und übernahm schnell die Rolle ihres Anführers. Diese rund zehnköpfige Gruppe – die von der Öffentlichkeit später „La pandilla del terror“ („Die Terror-Bande“) genannt wurde – verübte anfänglich kleinere Delikte und lebte von Diebstählen und Raubzügen. Hermosa genoss innerhalb der Clique hohes Ansehen; er war charismatisch und furchtlos genug, um die anderen anzustacheln. Unter seinem Einfluss steigerten sich die Jugendlichen zunehmend in kriminelle Aktivitäten hinein.

Aus den anfänglichen Streifzügen wurde bald bitterer Ernst. Hermosa zeigte keine Scheu vor Gewalt und hatte Zugriff auf Waffen – er soll sich bereits in jungen Jahren illegal eine Pistole beschafft haben. Getrieben von Neugier, Machtgefühl oder innerer Leere überschritt er schließlich eine folgenschwere Grenze: Er wurde zum Mörder. Noch keine 18 Jahre alt und bereits Serienmörder, trat Hermosa mit seiner Gang eine beispiellose Verbrechensserie los, die Ecuador erschüttern sollte.

Die Mordserie von Juan Fernando Hermosa

Der erste Mord: Am späten Abend des 22. November 1991 nahm Hermosa mit einigen Freunden ein Taxi, nachdem sie gemeinsam eine Diskothek in der Innenstadt von Quito verlassen hatten. Nichtsahnend lenkte der Fahrer – es war ein Wagen der Marke San Remo – den Wagen über die Avenida 10 de Agosto, eine der Hauptverkehrsadern der Stadt. Plötzlich zog Hermosa eine 9‑mm-Pistole und schoss dem Taxifahrer aus nächster Nähe in den Kopf. Das Opfer war auf der Stelle tot. Mit der Leiche auf dem Rücksitz übernahm einer von Hermosas Komplizen das Steuer. Die Jugendlichen fuhren in einen abgelegenen Außenbezirk und warfen den Körper des Taxifahrers an einem schmalen Feldweg in ein Gebüsch. Am nächsten Morgen fand die Polizei die Leiche des Fahrers – zu diesem Zeitpunkt hatte noch niemand eine Ahnung, dass ein Teenager hinter der Tat steckte.

Ein weiteres Opfer: Keine sieben Tage später schlug Hermosa erneut zu. Am 29. November 1991 besuchte er den Friseursalon eines Bekannten, eines Transvestiten namens Charlie, bei dem er sich häufig die Haare machen ließ. An jenem Tag erschien Hermosa nicht allein, sondern kam in Begleitung einiger aus seiner Clique – sie hatten gemeinsam Alkohol getrunken. Charlie lud den Jugendlichen-Trupp spontan zu sich nach Hause ein, um die feuchtfröhliche Runde dort fortzusetzen. Doch was als geselliges Beisammensein begann, endete in Blutvergießen: Es kam zum Streit, und Hermosa zog erneut seine Waffe. Noch bevor Charlie Hilfe holen konnte, schoss Hermosa seinem Friseur fünfmal in den Oberkörper. Charlie erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Anders als der unbekannte Taxifahrer kannte Hermosa dieses Opfer persönlich – umso schockierender wirkte seine Kaltblütigkeit.

Eine Stadt in Angst: Hermosa etablierte ein grausames Muster. In den Wochen danach häuften sich die unerklärlichen Morde, stets begangen mit derselben 9‑mm-Pistole und häufig an Wochenenden. Die Opfer gehörten immer bestimmten Gruppen an: Zum einen jagte Hermosa gezielt Taxifahrer – er ließ sich als Fahrgast mitnehmen, erschoss die Chauffeure und raubte ihre Fahrzeuge aus. So konnte er die gestohlenen Taxis weiterverkaufen oder für eigene Zwecke nutzen. Augenzeugen aus seiner Bande berichteten später, Hermosa habe bewusst Taxis des Modells „San Remo“ ausgewählt, da diese starken Wagen an den steilen Hängen Quitos nicht so leicht ins Stocken gerieten. Zum anderen hatte Hermosa vor allem homosexuelle Männer ins Visier gefasst. Viele dieser Opfer lernte er in der Ausgehszene kennen, etwa in Bars oder Diskotheken, und gewann ihr Vertrauen, bevor er sie in eine Falle lockte. Warum er sich gerade auf diese Gruppe fokussierte, ist unklar – möglich ist ein Zusammenspiel aus Verachtung, Gelegenheit und dem perfiden Kalkül, dass Verbrechen an gesellschaftlich marginalisierten Personen weniger Aufmerksamkeit erregen könnten.

Bilanz einer Bluttat: Binnen kaum vier Monaten fiel Hermosa einer erschreckend hohen Zahl von Menschenleben zum Opfer. Von November 1991 bis zu seiner Festnahme im Januar 1992 ermordete der Jugendliche Schätzungen zufolge über 20 Personen – meist mit gezielten Kopfschüssen. Laut Ermittlungsakten handelte es sich dabei um mindestens 8 Taxifahrer, 11 Homosexuelle, einen Lastwagenfahrer mit seinem Beifahrer sowie weitere unbeteiligte Personen. Einige Nächte eskalierten in regelrechte Blutbäder – so tötete Hermosa Berichten zufolge an einem einzigen Dezemberabend drei Taxifahrer hintereinander. Jeder Fund einer neuen Leiche versetzte die Öffentlichkeit in größere Panik. Besonders Taxifahrer weigerten sich zunehmend, nach Einbruch der Dunkelheit Fahrgäste mitzunehmen, und viele Angehörige der LGBTQ-Community in Quito mieden aus Angst das Nachtleben. Die ecuadorianische Hauptstadt lebte in jener Zeit in Schrecken, während niemand ahnte, dass der „Monster-Mörder“ in Wirklichkeit ein halbes Kind war.

Fahndung, Festnahme und Prozess

Ermittlungen und Zugriff: Die mysteriöse Mordserie rief bald die Sicherheitsbehörden auf den Plan. Die Polizei richtete eine Sonderkommission ein, der auch Einheiten der Grupo de Intervención y Rescate (GIR), einer Spezialeinheit, angehörten. Den Einsatz leitete der Polizeimajor Fausto Terán Bustillos, der mit Hochdruck nach dem unbekannten „Killer von Quito“ fahnden ließ. Ein erster Durchbruch gelang, als im Stadtzentrum von Quito fünf jugendliche Diebe festgenommen wurden. Unter ihnen befand sich Tomás Angulo – ein Mitglied von Hermosas Bande. Er geriet unter Druck und packte aus: Angulo enthüllte der Polizei den Namen ihres gesuchten Mörders und führte die Ermittler auf dessen Spur. Am 9. Januar 1992 lokalisierten die Fahnder Hermosas Wohnhaus, gelegen an der Kreuzung der Straßen América und Diguja im Norden der Stadt. Eine Woche lang wurde das Haus observiert und der Zugriff geplant. Schließlich schlug die Polizei am 16. Januar 1992 um etwa 3 Uhr morgens zu: Ein Kommando drang durch ein Oberlichtfenster in das Gebäude ein, in der Annahme, direkt Hermosas Schlafzimmer zu erreichen.

Schusswechsel und Tragödie: Der Zugriff verlief jedoch chaotisch. Durch ein Versehen landeten die Beamten nicht in Hermosas Zimmer, sondern ausgerechnet im Schlafzimmer seiner Mutter, die mit ihrem adoptierten Sohn in einem Bett schlief. Hermosa schreckte hoch und erkannte sofort die Lage. Ohne zu zögern eröffnete er mit seiner Pistole das Feuer auf die Eindringlinge (Juan Fernando Hermosa – Wikipedia). Ein heftiger Schusswechsel entbrannte im Dunkeln des Hauses. Von draußen warfen Polizisten Blendgranaten oder Tränengas, um den Jugendlichen zu überwältigen, was eine Explosion auslöste. Die Detonation brachte eine Wand des alten Hauses zum Einsturz, die zwei Polizisten unter sich begrub. Inmitten des Kugelhagels ereignete sich eine Tragödie: Hermosas Adoptivmutter Zoila Amada Suárez wurde von mehreren Geschossen getroffen und brach zusammen. Später stellte sich heraus, dass sie elf Mal getroffen worden war und noch im Haus verstarb. Nach etwa fünfzehn Minuten endete das Gefecht so plötzlich, wie es begonnen hatte. Juan Fernando Hermosa, unverletzt und mit letzter Munition, versuchte durch ein hinteres Fenster zu fliehen, wurde dort jedoch von Bereitschaftskräften empfangen und schließlich überwältigt.

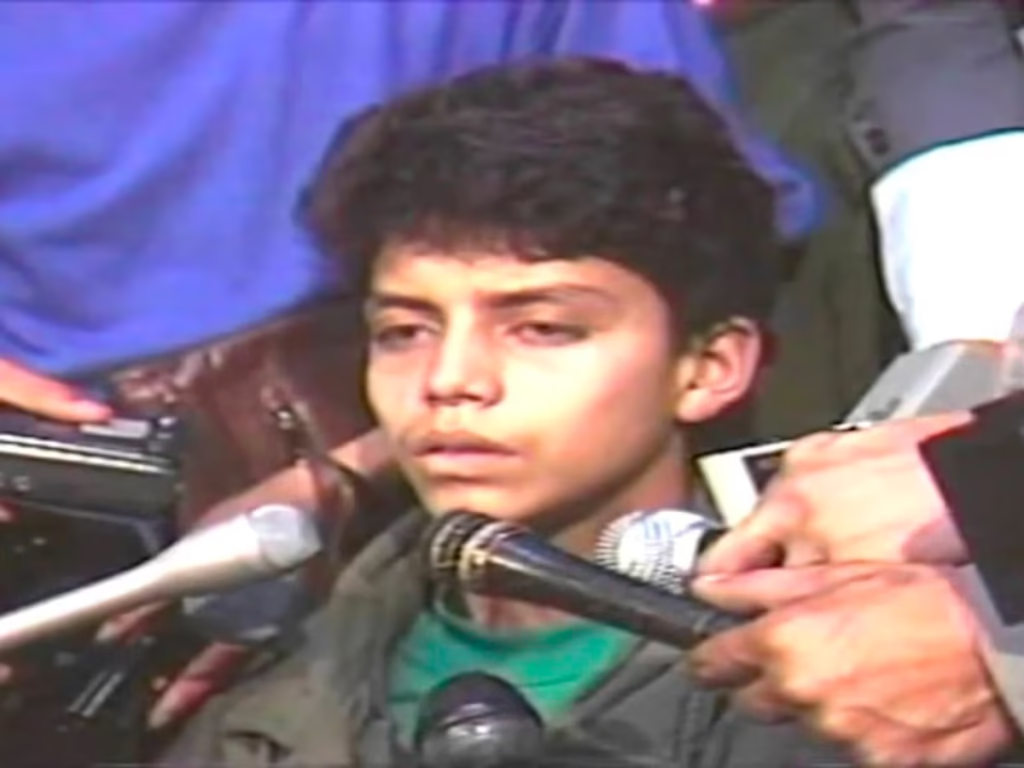

Geständnisse und erste Aussagen: Der gefürchtete „Niño del Terror“ war gefasst. Noch in den frühen Morgenstunden brachten Beamte den damals 15-Jährigen ins Gefängnis García Moreno in Quito. Dort erlebten die Polizisten eine Überraschung: Ihr blutjunger Gefangener gab sich selbstbewusst und gefasst. Seine ersten Worte sollen gewesen sein: „Ich möchte klarstellen, dass mein Name Juan Fernando Hermosa Suárez ist und ich am 28. Februar 16 Jahre alt werde“. Mit dieser Aussage stellte Hermosa unmissverständlich klar, dass er noch minderjährig war – ein entscheidender juristischer Punkt. In Verhören und gegenüber der Presse zeigte er kaum Reue. Er gestand zwar die Taten, behauptete jedoch, nie die Absicht gehabt zu haben, jemanden zu töten. Seine Opfer, so Hermosa, hätten ihm keine Wahl gelassen: „Ich habe ihnen gesagt, sie sollen ruhig bleiben, dass ihnen nichts passieren würde. Aber sie haben nicht darauf gehört“, wurde er zitiert. Einmal habe ihn ein Mann mit einem Revolver bedroht, ein anderes Mal habe ein Taxifahrer nach einem Radschlüssel gegriffen – er habe jeweils in Notwehr gehandelt. Diese Rechtfertigungen wirkten auf die Öffentlichkeit zynisch, doch sie passten ins Bild eines Jugendlichen, der keine Verantwortung für seine Verbrechen übernehmen wollte.

Urteil und Haft: Vor Gericht profitierte Hermosa von seinem geringen Alter. Nach ecuadorianischem Jugendstrafrecht konnte ein Minderjähriger damals maximal zu vier Jahren Gefängnis verurteilt werden. Genau diese Höchststrafe erhielt Juan Fernando Hermosa für mehr als zwanzigfachen Mord. Das Urteil – vier Jahre Haft im Jugendgefängnis Centro de Rehabilitación de Menores „Virgilio Guerrero“ – erschien vielen Beobachtern unfassbar milde, entsprach aber der geltenden Gesetzeslage. Hermosa trat die Strafe im Frühjahr 1992 an. Doch anstatt Reue zu zeigen, knüpfte er nahtlos an sein altes Verhalten an: Binnen kurzer Zeit stieg er auch hinter Gittern zum Anführer einer Clique jugendlicher Insassen auf. Seine damalige Freundin, die ihm von draußen die Treue hielt, schmuggelte ihm sogar eine Pistole ins Gefängnis, sodass Hermosa einen neuen Fluchtplan schmieden konnte.

Gefängnisausbruch und Rückfall: Nach 16 Monaten Haft setzte Hermosa seinen Plan in die Tat um. Am 17. Juni 1993 kam es zur Revolte: Hermosa und zehn weitere jugendliche Gefangene überwältigten das Aufsichtspersonal und flohen aus dem Jugendgefängnis. Als ein Polizeibeamter versuchte, Hermosa bei der Flucht aufzuhalten, zögerte dieser nicht – er feuerte fünf Schüsse auf den Verfolger ab und tötete ihn. Ecuador erlebte fassungslos, dass der „Niño del Terror“ erneut sein Unwesen trieb. Hermosa setzte sich ins benachbarte Kolumbien ab und tauchte dort unter. Doch lange währte seine Freiheit nicht: Noch 1993 wurde er in Kolumbien erkannt und von den Behörden erneut verhaftet. Hermosa, der sich mittlerweile gesundheitlich mit einer heftigen Mandelentzündung plagte, wurde an Ecuador ausgeliefert, um den Rest seiner Strafe zu verbüßen. Im Januar 1996 – vier Jahre nach seiner Verurteilung – war seine Haftzeit vollständig abgesessen. Trotz aller Bedenken musste der nun 19-Jährige aus der Haft entlassen werden, da er seine vom Gesetz maximal vorgesehene Jugendstrafe verbüßt hatte.

Reaktionen von Gesellschaft und Medien

Schock und mediale Aufmerksamkeit: Der Fall Juan Fernando Hermosa erschütterte die ecuadorianische Gesellschaft zutiefst. Zunächst versetzte bereits die unheimliche Mordserie Ende 1991 die Bevölkerung in Angst. Taxifahrer hielten nachts an jeder Ecke Ausschau nach verdächtigen Fahrgästen, und viele Bürger Quitos trauten sich aus Furcht vor dem unbekannten Killer nach Einbruch der Dunkelheit kaum noch auf die Straße. Als schließlich im Februar 1992 publik wurde, wer hinter den Taten steckte, kannte die Bestürzung keine Grenzen. Zeitungen und Fernsehsender im ganzen Land berichteten ausführlich über den „Niño del Terror“, den jüngsten Serienkiller in Ecuadors Geschichte. Das unfassbare Bild eines 15-jährigen Jungen, der kaltblütig Dutzende Menschen ermordet hatte, dominierte wochenlang die Schlagzeilen. Hermosas blutiges Wirken wurde in allen Einzelheiten nacherzählt – vom Doppelleben des scheinbar normalen Schülers bis zur dramatischen Schießerei bei seiner Festnahme. Die Medien gaben ihm den eingängigen Beinamen Niño del Terror, der schnell zum geflügelten Wort wurde. Hermosa wurde quasi über Nacht zur berüchtigten Figur, zur düsteren Legende, die man zugleich mit Grauen und morbider Faszination betrachtete.

Juristische Kontroverse: Zugleich entbrannte eine heftige Debatte über Jugendstrafrecht und Gerechtigkeit. Als Juan Fernando Hermosa Anfang 1996 tatsächlich in die Freiheit entlassen wurde, schüttelten viele Ecuadorianer ungläubig den Kopf. In den Straßen und Kommentarspalten machte sich Empörung breit: „Wie kann jemand auf freien Fuß kommen, der für den Mord an 22 Menschen verantwortlich ist?“ fragten die Leute. Ebenso verstörte es, dass Hermosa selbst im Gefängnis erneut getötet hatte – nämlich den Polizisten Neptalí Sailema bei seinem Ausbruchsversuch. Doch die Behörden betonten, ihre Hände seien gebunden: Nach dem damals geltenden Código de Menores (Jugendstrafgesetz) war vier Jahre Haft nun einmal die Höchststrafe für Minderjährige. „Das Urteil gegen Hermosa entsprach strikt dem Gesetz, ebenso wie seine Entlassung“, erklärte der zuständige Polizeichef im Januar 1996. Nicht wenige Bürger fühlten sich vom Rechtsstaat im Stich gelassen. Hermosas Fall führte der Öffentlichkeit drastisch vor Augen, wie unzureichend das Justizsystem auf derart extreme Verbrechen vorbereitet war. In Talkshows und Leitartikeln wurde diskutiert, ob die Gesetze geändert werden müssten, um zukünftige jugendliche Gewaltverbrecher härter zu bestrafen. Der Name Hermosa wurde zum Symbol einer justiziellen Ohnmacht, die viele nur schwer akzeptieren konnten.

Nachhall und Aufarbeitung: Die schaurige Geschichte des „Niño del Terror“ hinterließ einen nachhaltigen Eindruck im kollektiven Gedächtnis Ecuadors. Noch Jahre später beschäftigte der Fall die Menschen und Medien. 1996 kursierte landesweit der Begriff „Síndrome Hermosa“ – sinnbildlich für das Trauma, das seine Verbrechen im ganzen Land ausgelöst hatten. 2011 erschien ein Dokumentarfilm mit dem Titel „Tras las sombras del niño del terror“ („Hinter den Schatten des Kindes des Schreckens“), der die Ereignisse der frühen 90er Jahre aufarbeitete. Mehrere Bücher und Artikel widmeten sich retrospektiv Hermosas Psyche und der Frage, wie aus einem Jugendlichen ein eiskalter Serienmörder hatte werden können. Bis heute wird Hermosa in Aufzählungen der berüchtigtsten Verbrecher Südamerikas genannt, und sein Fall dient Kriminologen wie Soziologen als Studienobjekt. In Ecuador selbst bleibt Juan Fernando Hermosa jedoch vor allem eines: eine tragische Schreckensfigur, deren Name untrennbar mit einer der dunkelsten Episoden des Landes verbunden ist.

Tod und Spekulationen

Nach seiner Haftentlassung im Januar 1996 versuchte Juan Fernando Hermosa, ein neues Leben fernab der Hauptstadt zu beginnen. Er kehrte Quito den Rücken und zog in die Provinz Sucumbíos im Amazonasgebiet, wo sein Adoptivvater Olivo Hermosa ein ländliches Anwesen besaß. Viel Zeit blieb ihm dort jedoch nicht. Am 28. Februar 1996 – an dem Tag, an dem Hermosa sein 20. Lebensjahr vollendete – wurde seine Leiche an einem Flussufer in der Nähe der Stadt Nueva Loja (Lago Agrio) entdeckt. Einheimische hatten am Ufer des Río Aguarico einen grausigen Fund gemacht: den Leichnam eines jungen Mannes, der übel zugerichtet war. Die herbeigerufenen Polizeibeamten bot sich ein Bild des Schreckens. Hermosas Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit entstellt, mit Einschüssen in der Stirn und von zahlreichen Machetenhieben zerfurcht. Sein Körper wies deutliche Folterspuren auf – tiefe Schnittwunden am Rücken, die Hände mit Draht auf dem Rücken zusammengebunden, Einschusslöcher von großkalibrigen Kugeln. Ausweispapiere und persönliche Dokumente in seiner blutdurchtränkten Brieftasche ermöglichten schließlich die Identifizierung des Toten als Juan Fernando Hermosa, den berüchtigten „Niño del Terror“. Die Brutalität der Tat ließ den Ermittlern sofort den Motivkreis erahnen: „Alle Indizien deuten auf einen Rachemord hin“, erklärte der leitende Polizeioffizier vor Ort, Carlos Merino. Tatsächlich hatte Hermosa nur einen Monat nach Verbüßung seiner kurzen Strafe ein schreckliches Ende gefunden – eine „Abrechnung“ unbekannter Täter, die wie eine Selbstjustiz wirkte.

Wer Hermosa ermordete, ist bis heute offiziell ungeklärt. Die Polizei ermittelte zwar, jedoch ohne greifbares Ergebnis. Aussagen von Zeugen zufolge sollen fünf maskierte Angreifer für die Ermordung verantwortlich gewesen sein. Einige spekulieren, dass es sich bei den Tätern um Angehörige seiner früheren Opfer handeln könnte, die auf eigene Faust Vergeltung übten. Andere vermuteten dahinter ein Kommando von Selbstjustiz ausübenden Bürgerwehren oder gar inoffizielle Handlanger der Polizei, die sicherstellen wollten, dass Hermosa nie wieder eine Gefahr darstellen würde. Beweise für solche Theorien gibt es nicht, doch der grausame Modus Operandi – Folter, Machetenhiebe, viele Schüsse – deutet auf persönlichen Hass und Vergeltung hin. Hermosa selbst hatte bis zuletzt offensichtlich mit Vergangenem gehadert: Bei seiner Leiche fand man neben seinem Entlassungsschein auch einen Zeitungsartikel mit dem Titel „El síndrome Hermosa en todo el país“ – ein makabres Andenken an sein eigenes düsteres Vermächtnis.

Hermosas Tod wurde von den ecuadorianischen Medien mit gedämpfter Erleichterung aufgenommen. Viele Menschen sahen darin eine Art von ausgleichender Gerechtigkeit – als hätte ihn letztlich doch noch die Strafe ereilt, die das Gericht nicht hatte aussprechen können. Dennoch blieben Fragen: Hätte Hermosa unter Beobachtung stehen müssen? Hätten die Behörden seinen Schutz oder auch die Überwachung nach der Haft verstärken sollen? Der Fall warf ein Schlaglicht auf die Grenzen des Rechtsstaats: Selbst nach der Verbüßung seiner Strafe war Hermosa ein Gefangener seiner Vergangenheit und fand keinen Weg zurück in ein normales Leben. Sein Ende erschien fast wie die letzte blutige Szene einer Tragödie, die Ecuador nie vergessen wird.

Fazit: Das Leben und wirken von Juan Fernando Hermosa

Juan Fernando Hermosa, „El Niño del Terror“, bleibt eine der schockierendsten Figuren der lateinamerikanischen Kriminalgeschichte. Sein Leben, das mit einer lieblose Kindheit begann, entwickelte sich zu einer Spirale aus Gewalt, die er sowohl austeilte als auch letztlich selbst erlitt. Hermosas Geschichte dient bis heute als mahnendes Beispiel dafür, wie gesellschaftliche Umstände, psychologische Faktoren und kriminelle Energie zusammenwirken können – und wie dünn das zivilisatorische Gefüge ist, das uns vor dem Absturz in Chaos und Gewalt bewahrt.

Dokumentation: Tras las sombras del niño del terror

Quellen: Die obigen Ausführungen beruhen auf zeitgenössischen Berichten und Analysen aus Ecuador und internationalen Medien, darunter El Telégrafo, Diario Hoy, Infobae und Plan V, sowie späteren Dokumentationen. Siehe z.B. Infobae, 27. Juni 2021. Diese Quellen zeichnen ein konsistentes Bild von Hermosas Werdegang und den gesellschaftlichen Reaktionen auf seine Taten.